“王道(贯之)先生,是一个真正为中国文化而献身的文化工作者。二十年前在香港创办《人生》杂志,据我所知,是台、港两地,唯一不拿津贴,没有经济后台、纯靠私人的力量,维持达二十年之久的一本思想性杂志。《人生》就是贯之的命根子,他为它挨饿、受辱,也为它付出高度的爱心与耐心。二十年来,他全部的精力和心血,都放在这一文化的事业上,如今他卸下了这副沉重而痛苦的担子,恐怕再也没有人能挑得起来。”

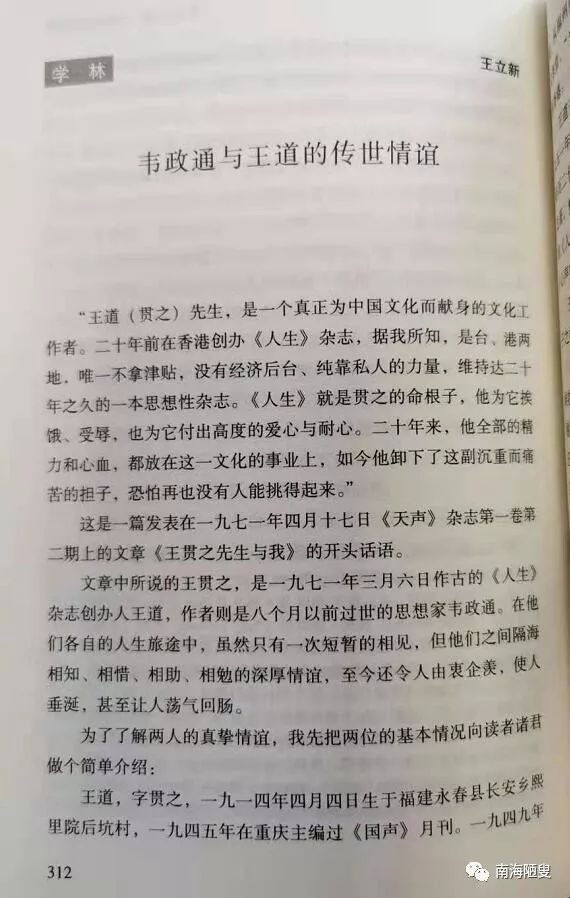

这是一篇发表在1971年4月17日《天声》杂志第一卷第二期上的文章《王贯之先生与我》的开头话语。

文章中所说的王贯之,是1971年3月6日作古的《人生》杂志创办人王道,作者则是八个月以前过世的思想家韦政通。在他们各自的人生旅途中,虽然只有一次短暂的相见,但他们之间隔海相知、相惜、相助、相勉的深厚情谊,至今还令人由衷企羡,使人垂涎,甚至让人荡气回肠。

为了了解两人的真挚情谊,我先把两位的基本情况向读者诸君做个简单介绍:

王道,字贯之,1914年4月4日生于福建永春县长安乡熙里院后坑村,民国三十四年(1945)在重庆主编过《国声》月刊。民国三十八年(1949)夏,从福州经厦门、广州转道香港,八月到菲律宾,寓居马尼拉太原堂,“为闽埠各华文报撰稿维生。”同年九月,离开马尼拉转回香港。

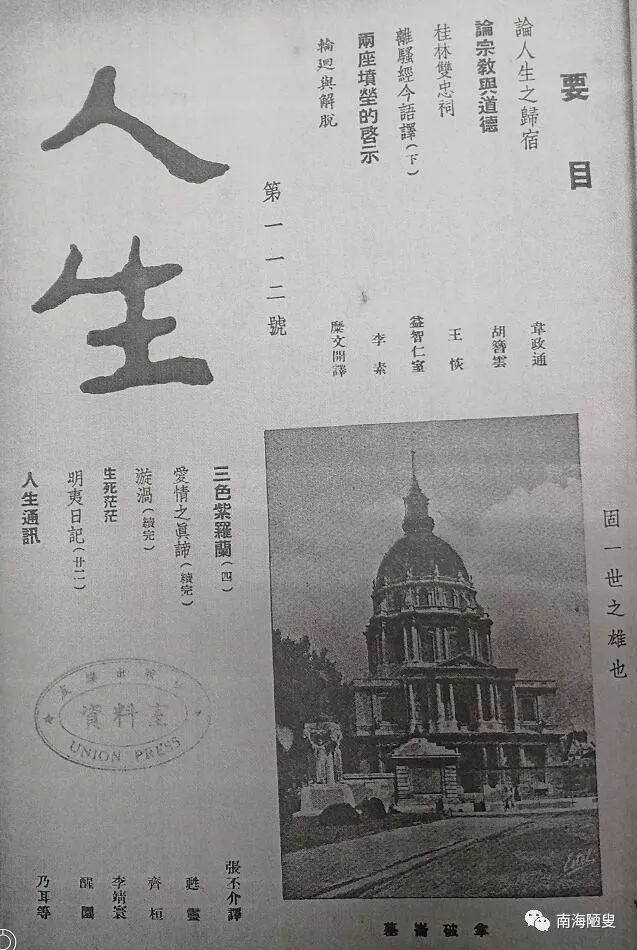

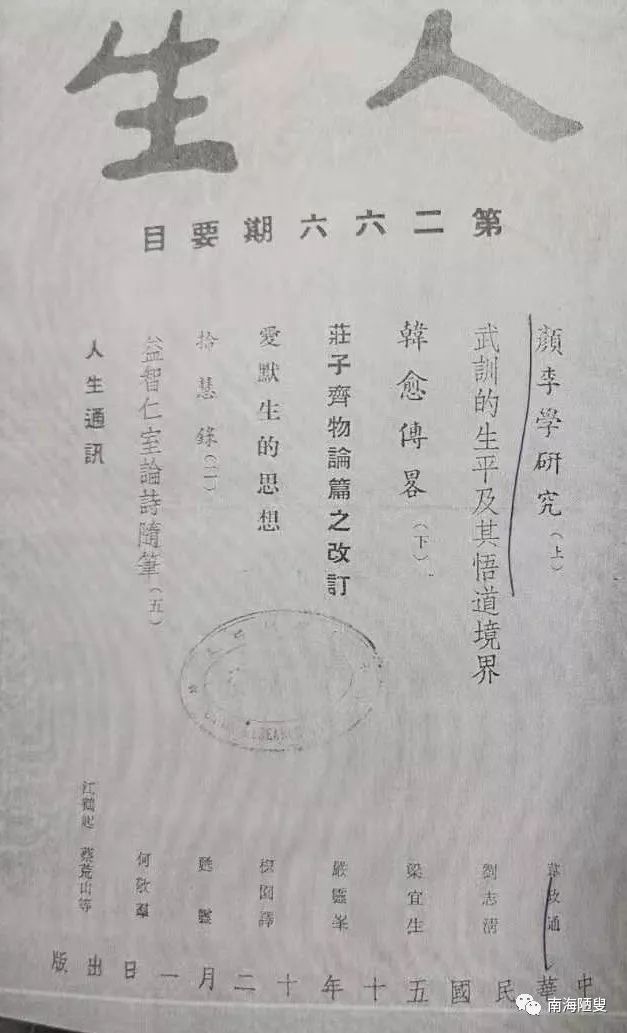

王道于1950年下半年筹划在香港创办《人生》杂志,从1951年1月16日出版创刊号,到王道过世,《人生》杂志整整经历20年风雨,20年间吸纳作者逾千,所发表各类学术、思想论著,整理出版为《人生丛书》就有60余种。其中包括王道本人的《人生之向往》三集,《人生之向往》续集三集,《去国集》和《心声集》各一集。

王道因为创办《人生》杂志而结识钱穆和唐君毅,遂终身执弟子之礼,并礼聘唐君毅作为《人生》杂志的业余编审。

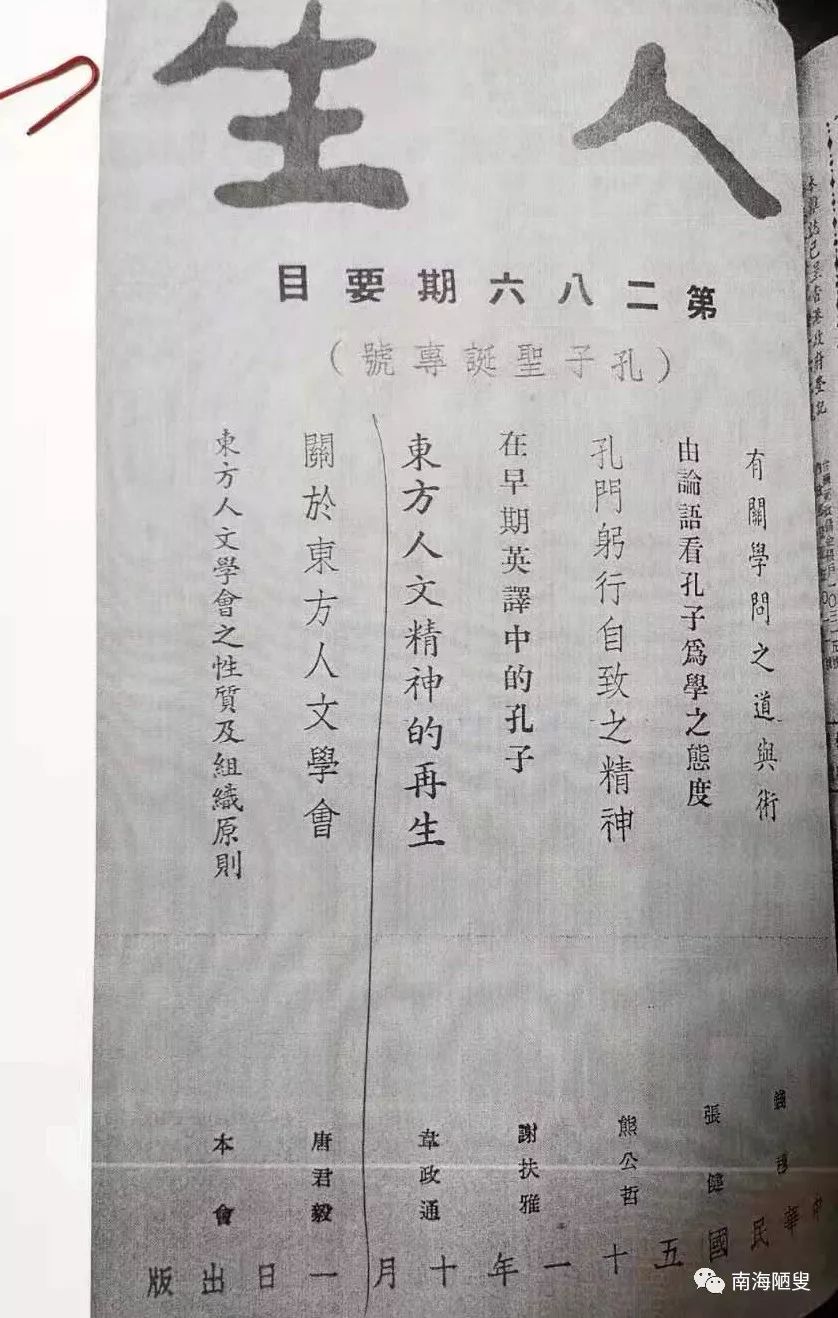

1960年夏,王道作为香港文化访问团成员之一,赴台“访候在台亲友”,1962年秋,王道与张君劢、唐君毅、牟宗三、谢幼伟、程兆熊等共同发起成立东方人文学会。1963开始兼任香港中文大学新亚书院中文系讲师,1964年,以各方捐款和银行贷款,购买九龙码头涌道新社址,并于当年12月迁入。1968年冬,发现肝病,1971年3月6日过世,葬香港荃湾华人永远坟场。

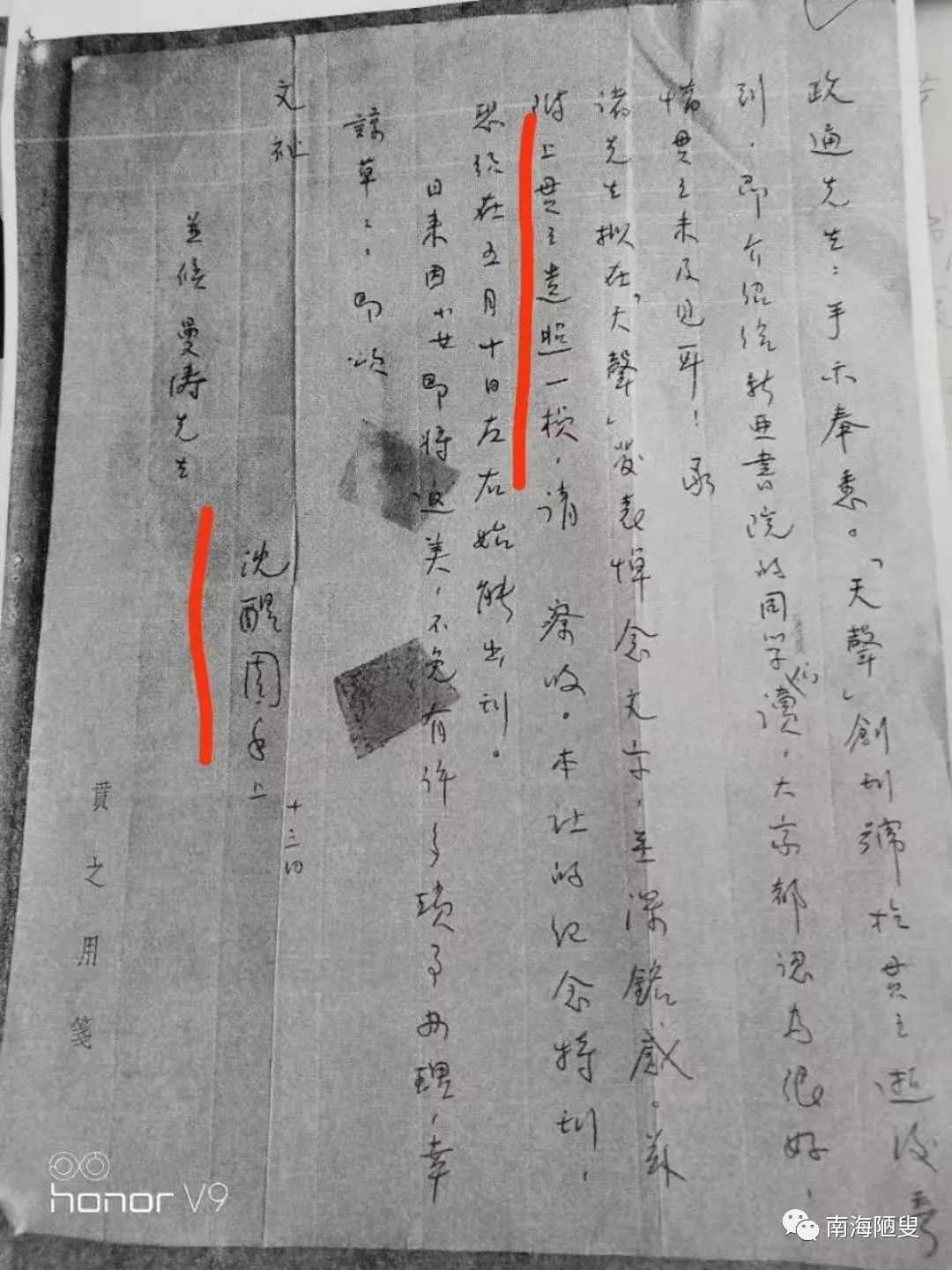

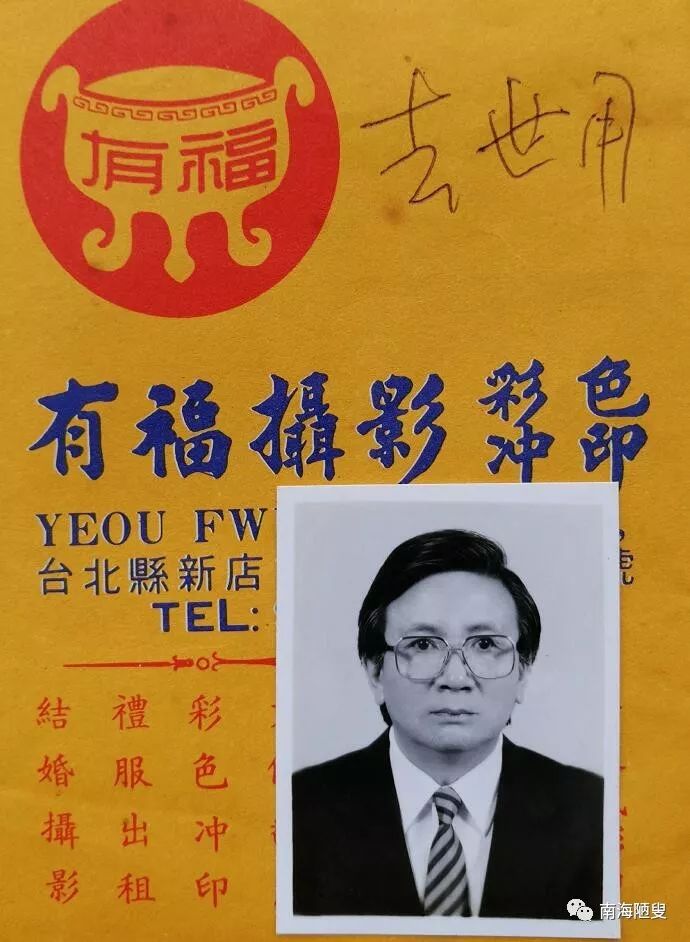

(王道先生的这张照片,未必是现在的仅存,但却已极难见到。这是当年王道(贯之)过世的时候,王贯之先生的太太沈醒园女士专门邮寄韦政通先生的,希望留做纪念。韦政通先生一直把这张照片保存到了自己生命的结束。本文作者从韦政通先生遗物中发现这张照片,通过多方辨识,确认这张照片就是1971年3月13日沈醒园随信邮寄给韦政通先生的王道遗照。)

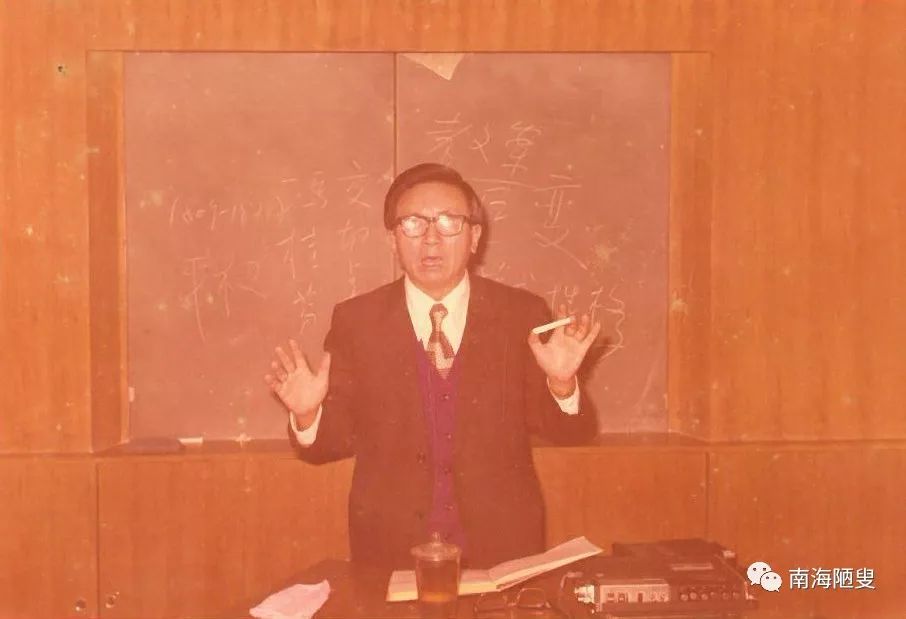

韦政通,当代著名思想家、杰出中国思想史学者,1927年12月16日出生在江苏省镇江市所属丹阳县的新丰镇,1949年4月21日只身赴台,因在《民主潮》上发表文章认识劳思光,受其感召而产生浓烈的向学之心;因劳思光介绍得识牟宗三,受到来自牟宗三的道德理想主义精神的深刻影响;因在《民主评论》上发表文章结识徐复观,受徐复观先生知遇和帮助,获得中学教师资格,从此走上教育之路;又因在《人生》杂志发表文章结识王道,并受到具有相当宗教般精神的唐君毅的赏识和感染。之后因思想观念发生变化,“与道德理想主义分道扬镳”,历经千难万苦,凭借坚忍不拔的毅力,终于走出属于自己的学术和思想的道路。一生著述《中国思想史》、《中国十九世纪思想史》、《儒家与现代中国》、《现代化与中国的适应》、《伦理思想的突破》、《中国的智慧》、《中国文化概论》等30余部,影响两岸三地学者、学人无数,2018年8月5日过世,骨灰随夫人安置在台湾淡水之北海福座。

(这是韦政通先生八旬后自选准备过世用的照片。)

(2019年9月16日追思会上所用的照片则是这一张。)

王道自1950年直到过世,20多年间一直寓居香港,韦政通则从1949年直到过世,始终生活在台湾。海遥天远,两人发生生命的交集,又不断加深友谊并将这种友谊一直保持到人生之末,实在是人间的奇事了。

(这是与王道开始交往时的韦政通先生。)

相交以文

“在我的一生中,能与王贯之先生认识,真是我的幸运,也是我生命历程中的一件大事。”

韦政通1949年春末到台湾,凭借在上海读书时学到的一点速记的技术,开班培训记者,并因记者推荐到新闻部门工作。1953年,他对这种记者工作感到厌倦,几度一个人爬到狮头山静想,打算做一个卖稿为生的文人,当1954年的3月,韦政通“不顾一切地摆脱了”记者的工作,“搬到大屯山的一间茅屋里住下”,开始了写稿维生的文人生涯时,他虽然正在《民主潮》、《宝岛文艺》等刊物上发表文章,但还是对“写稿是否可以维生”信心不足。就在这个时候,他读到了《人生》杂志打算出版第100期纪念专刊的征文启事,于是就给《人生》杂志投去了《人生向何处去》的文章。1955年1月1日,《人生》第100期发表了韦政通的这篇文章,同年2月17日,韦政通接到了王道主编的第一封来信:

“政通先生:兹读《人生往何处去》即拟修书致候,但不自知忙些什么,忽忽已过两月。……感念爱护《人生》厚意,中心为之耿耿,尚乞不吝指正《人生》之缺点及应如何改进之处,藉相启导。《人生》因限于财力人力,实有许多未能满人意也。……弟王道拜上!”

2

自此之后,韦政通不断为《人生》投递稿件,《人生》不断发表韦政通的作品,王道不断致信给韦政通表达感谢的同时,又不断向韦政通约稿。接到王道连续不断的来信约稿,韦政通心里踏实了许多,感到自己如果辞去厌倦的记者工作虽然不再有固定的收入,但依然可以通过写稿赚钱养活自己,不至饿死。

韦政通能够这样果断的辞去收入不菲的记者工作,首先来自于他想提升自己生活品质的内在要求。他不想在整天东奔西跑地去采访别人,报导一些并不实际的新闻,下班后疲惫不堪地跟记者群里的朋友们吃吃喝喝,然后倒头大睡,睁开眼睛之后,新的一天一如昨日,毫无改观。他厌倦了这种华而不实又浑浑噩噩的生活方式,他喜欢不断地“设计自己”,并根据这种“设计”选择自己的行动,包括职业的选择和时间的安排等。

尽管韦政通在心理上想要彻底改变自己的生活方式了,可要是没有相当渠道所提供的经济收入的保障,他是否会对自己果断地走出人生的峡谷的决定产生动摇,这还真是一件难以预料的事情。在这个问题上不止韦政通,所有的人几乎都一样。就在这个关键的时刻,他得到了来自《人生》的肯认和支持,王道的肯定和鼓励,使得韦政通坚定了对这次人生重大抉择的信心。

就在辞掉记者工作后的几年时间里,韦政通阅读了很多中外哲学、宗教、政治、文化和文艺方面的书籍,又腾出很多时间去台湾大学旁听陈康的《希腊哲学史》、方东美的《人生哲学》、《印度哲学》等课程,补充精神养料,对后来的学术研究积累了相当不薄的底子。更重要的,是他每两周去听讲牟宗三在师范学院(台湾师范大学前身)的“人文友会”一次,从而受到牟宗三高昂的道德理想主义精神的重大感召和影响。也是在那三年中,他读到了王船山,“首次感受到被巨人心灵震撼的经验”,船山在抗清运动失败后隐遁深山,在生活条件极其艰苦的境遇中,顽强著述数十年,创造了人世间罕见的生命奇迹。船山的典范,成了激励韦政通走出艰困岁月的巨大精神动力。

如果没有王贯之先生的鼓励、没有《人生》登他的稿子,韦政通辞掉无聊的记者工作后,就不会感到安心。如果是那样,他所选择的由自由撰稿维生的文人,向学者方向转进的人生目标,就会因经济生活陷入绝境而难于坚持下去。

回忆起这些往事,韦政通深情地说:“十八年来,在思想的追求上,我付出过重大的代价,然至今乐此不疲,深庆可以不虚此生。饮水思源,我不能忘怀一身道义的贯之先生。”

这里似乎需要加点说明,韦政通的这篇《王贯之先生与我》,写在1971年3月,距离起初王道给他第一封来信的1954年2月刚好18年。在这18年中,韦政通经历了从混沌的生命走向清明的理想,又经历了与道德理想主义的分道扬镳而贴近自由主义的两次重大的人生转变,但学术的研究和思想的探索却越来越实在,越来越坚定,同时也越来越有成就感和自豪感。所以他才在回忆王道的文章中说自己“深庆可以不虚此生”。

从1954年到1963年间,韦政通在《人生》杂志上发表了数十万字的作品,包括小说《长夜之光》、《十字岛》,还有《荀子》很多篇章的《疏解》、专门研究清代颜李学派的数篇学术文章,以及跟王道互相论学的往来书信数十封。他们还把各自发表在其他报刊和收集整理的著述,寄赠对方,请求对方提出不同于自己的宝贵意见,他们是纯而又纯的文字之交,他们的交往真正体现了中国古已有之的“以文会友”的传统。

1

相奖以道

作为学者型的办刊人,按照其妻沈醒园的说法,王道的“文化生命,实始于《人生》杂志之创办。”王道创办的《人生》杂志,以“修辞立诚,求真求是,中道而立,和而不流”为“立论原则”,主要目标有三:一是结合中国旅外学者,提炼中国文化之精华,检讨中国近百年造成贫弱、招致灾难之历史原因,研寻建设未来新中国的实践途径;二是疏导中西文化的异同及其优长所在,从本源上谋求中西文化之汇合,同时融解彼此民族心理上之隔膜,以求由于互相了解和同情,进而共求人群和谐相处之道,以日渐导致世界和平之坦途;三是以历史文化与哲学为经,以时代思潮为纬,以人生问题为内容,通过文学艺术等不同方式,发扬基于人性、人道等一切仁爱思想、情志,求有以端正人心,匡扶世运,共尽自救、救人的庄严职责。

王道与韦政通的交往过程,完全体现了《人生》的办刊宗旨,同时也充分体现了《人生》的主要目标。

1955年5月19日,韦政通又给《人生》投递了《人生之归宿》的文章,提出了人生的“究极”归宿,一是宗教性的超悟,一是道德性的超悟。文章谈到人生从机械应付的“生理的我”,到拥有认识的主动性,再到成为自己的“主人”的过程:从生理的我,到认识的我,已是从实然的奴隶,做到实然的主人。不过这一主人,就高一层次看,则其仍属认识关系的奴隶,“故需做真主人,获得真自由,工夫上还须要再加克服,再求超升,然后能达到前面所说的超悟境界。”“当人做超悟活动时,已是由人性走向神性,人已不再束缚于机械关系”,“此时的我,已是道德的‘我’。道德的我,或谓超悟的我,既不役于物,亦不累于智,可实现最高的自由,不仅是真主人,且能与万有之真实本源合一。”

王道很快阅读完毕,并转给唐君毅审阅,且于1955年5月28日致信给韦政通说:

“读大著《人生之归宿》至为敬佩,唐先生看过亦为首肯。兹已排定在112期发表。……”韦政通接到回信之后,致信王道,提到对牟宗三“从生命上讲学问”的主张的由衷赞美和深切认同,同时告诉王道自己刚刚见过牟宗三的感受:“最近正是台湾的五月黄梅雨季,一连下了半个多月都没能下山去。昨天还是冒雨进城了,在东坡山庄和牟先生谈了几小时。这半年来,他的精神比前要好些,谈起话来,和他的文章一样,有雷霆万钧之力。和唐先生的行云流水相比,如行山谷中忽闻钟声,发人深省,真不相同。”韦政通还在信末表达了希望《人生》杂志越办越好的愿望:“从旧《人生》看下来,目前已走入定型阶段,但希定型后仍能不断求进步,而进入更理想的地步。我想《人生》,一定不会使读者们失望的。”王道收看之后,马上写了一封长信给韦政通说:“政通先生:来示敬悉。……牟先生一再强调从生命上讲学问,并提醒青年‘要培养智慧,使自己站得住,不可在激情的反动上而跟着滚下去!’ 全都是深获我心。离开生命讲学问,正是时代病痛之根本症结所在。单凭着狂热的情志去从事救世,实亦无异是抱薪救火。所以我常认为‘正本’就是立己,‘清源’就是克服人性所共有的弱点。”

王道和韦政通除了互相劝勉志节,相互“充电”“补气”,为了人文教育的展开与人文精神的弘扬,两人还并肩合作,共同奋斗。

在《人生》杂志缺少人手的情况下,王道于1955年秋末,想到了请韦政通渡海赴港,直接参与《人生》的编辑工作,王道带着这一想法跟唐君毅商量,唐君毅同样认为,韦政通是《人生》杂志唯一合适的“接棒人”。韦政通收到王道的信件以后,表达了愿意赴港共襄大事的愿望,王道十分高兴,但最后还是因为没有找到合适的担保人而于1956年夏初作罢。

王道还在香港倡导成立东方人文学会,试图联合台湾师友,以营造和培植中国人文精神重生所需要的氛围和人才。

王道的夫人沈醒园在《王贯之先生年表》中说,王道于1962年秋,“与张君劢、唐君毅、牟宗三、谢幼伟、程兆熊等共同发起成立东方人文学会。”

为了成立这个学会,王道事先很久就开始准备,韦政通则应王道之请,积极参与了学会的筹划。1961年4月5日,王道致信韦政通,希望他联系在台诸友先行拟定学会名称和计划:“兹附上人文学会计议书,请兄等尽量提供意见,俾为草拟会章及拟订计划之参考。另请兄等先□名为□本会□,早日寄下,以便成立筹备会开始工作。此会实际由唐牟二先生作学术思想上之领导,然不必为外人言也。”王道的这封信,实际说明了这个主要横跨港台两地的“东方人文学会”的发起人和创造者是王道和韦政通,唐君毅和牟宗三只是答应作为学会的“导师”而已,实际运作的主要工作,在香港为王道,在台湾是韦政通。

王道和韦政通在往复的信件中,不断以道相奖,这种颇具古风的交往,在今日的生活世界里,包括学问的场域中,已经越来越难于见到了。

相辩以诚

王道和韦政通,都是对知识充满真诚的人,他们在以道相奖的同时,却不轻易苟同于对方,有不同想法和意见,都能及时反馈给对方,两人因此发生过不少激烈的辩争。

王道在一封写给韦政通先生的信中,提到吸收西方的重智精神,以“助美”中国传统儒家的重德精神:“近读众多师友的论著,我对新儒学之萌芽成长,实具信心。新儒学之必溶合西方文化之重智精神,亦可谓毫无疑义。不过我觉得要溶合西方之重智精神,必须同时摆脱其层层理障和文字障,由繁复归于简易,才不至隐晦了儒家之真精神真面目。”

针对王道的既想吸纳西方的“重智精神”,同时又觉得西方的重智精神本身充满了“层层理障和文字障”的说法,韦政通回信坦率表达自己的看法:

“先生之长函中,对儒家的看法,均甚敬佩,唯谈到溶合西方重智精神,主张摆脱西方的层层理障,和文字障,俾由繁复归于简易,才不至隐晦儒家之真精神真面目一点,弟稍有不同的看法,愿略陈己意就教于先生。

今天吾人说吸收重智精神之长,首先就是要重思辨,逻辑和经验科学都由此出。同时,重智精神是从外面把握关系之各个领域,客观之精神即由此展开。”

针对王道以儒家为“万能法宝”之类的说法,韦政通指出:“中国学问靠颖悟,重德性;西方学问靠思辨而出科学。(客观)知识为儒家一向所不重,以致缺乏思辨精神,此为儒家最大缺陷,但新儒学中却绝不能缺者,否则就根本无法谈中西溶汇。”

韦政通还在同一封信里指出:“儒学的成就在主体境界,使人人可成圣成贤;西方重智精神文化的成就,在第二层次的关系境域,因此他们有民主制度的完整过程和一种国家观念。希圣希贤的学问,使人类解决了生命最后的安顿问题,但遗下了公共事务的解决问题,没有获得正当解决……”韦政通坚持必须诚恳对待西方的知识论传统,不能在认定儒家传统完美无缺的基点上敷衍西方的“重智精神”,那样的话,儒家便无法发展出真正的新形态,表现出真正的新样貌,所谓的“新儒家”,可能就只会落在形式上,而没有真正的新内容。

2

王道则在回信中称:“我觉得(我们)彼此所向往的大方向并无不同,其中有不同的,正如先生所说:我是着重在阐述儒学的长处,您是着重在认清儒学的缺陷。”王道说明自己之所以单方面强调儒家的优长的主要原因之一,是因为“近数十年来菲薄中国文化的中国智识份子已经太多,儒学的真精神真面目亦几已全被掩没,吾人为求补偏矫弊,不能不对此多所用心。”王道坚持自己的主张:“人所学各有所长,即用心各有所专,未谈及民主科学者之不必然反对民主科学,正若人在某一时间之各有所嗜所需,刚在吃面食的人或刚在喝牛乳的人,并不必然是反对吃饭。同时专向优点着眼者,也并不必然是不了解其缺点。吾人之谈历史文化,既在承接过去的优点,不在承袭过去的缺点;吾人求三年之艾,既在为今人治病,不在为古人治病,则对过去所有为时代所限的诸缺陷,正为吾辈后人所当负起匡补的责任,殊不必苛求于古人。”王道认定他的这种想法和做法,就是孟子所说的“先立乎大者,则其小者不能夺也。”

王道和韦政通因为对问题理解的角度和内容的不同,经常发生激烈的辩争,因为双方均出于对建设中国新文化的热忱和真心,辩论虽然激烈,却没有伤了和气,他们之间的友谊,反倒因此而得到进一步的升华。不过从以上的辨争可以看出,韦政通后来逃离新儒家们道德理想主义的牢笼,实在是自己思想发展和转进的内在必然,就算没有某种客观的事件做导因,这个时刻也同样会到来,而且已经为期不远了。

相规以善

“若干读者及友好对《十字岛》的反应不甚佳,想因为看了好几期,尚摸不清主题所在,此自系读者的苛求。但我与醒园则觉得兄的小说,除了用字上未尽妥帖,在描写人物时,还有若干粗疏之处,使人觉得不甚调和。例如矮仔的神气好像是呆头呆脑,而说话时则表现甚为精明;传道婆写成近六十开外的老人,而其动作则表现得甚为敏捷。诸如此类,愿兄在下笔前后心力许可时一为留心。此不只是为《人生》着想,同时也是为作者的令誉着想,度兄必不怪其愚直也。”这是1956年9月11日,王道针对韦政通在《人生》杂志上发表小说《十字岛》提出的批评。

王道是一位忠实的儒家信徒,喜欢用善心劝勉朋友,韦政通当年也属同一系统,跟王道所怀的心思一样。他们之间的友情虽是因为投稿和发稿建立起来的,但却绝不局限在此一单一的方面,他们在以道相奖的同时,也在以诚相待,互相规谏。

“读来书,深喜又得了一位对《人生》真诚关切的师友。你勉励我们‘多承担一些时代的苦难’,我们总当求有以不愧对于师友的。”这是王道读到韦政通信中对《人生》的希望后,于1955年3月24日写给韦政通的回信。韦政通因为投稿给《人生》杂志而与王道建立联系才两个月,就给杂志提出意见并借此表达自己对《人生》未来发展的希望。而王道并没有怪咎韦政通的率直,还认真回答,感谢“勉励”。

“从旧《人生》看下来,目前已走入定型阶段,但希定型后仍能不断求进步,而进入更理想的地步。我想《人生》,一定不会使读者们失望的。”王道同样以客气又谦恭的话语回复说:“承多方勖励,自当不遗余力。惟自知学识所限,只能克尽园丁之责,对众多师友所嘉惠之文化种子,进行灌溉播种而已。”

“政通兄:读廿三日来信,谓弟“气象褊迫”,实甚中肯。弟近来细省察……此中正自有病,故其形诸外者不免褊迫烦促。而自恐病之最大者,则为好仁不好学,其蔽也愚。在这些地方,希望爱我的师友,各本直道,不断予以策导针砭。”

韦政通不仅适时指出王道的问题,提出对《人生》杂志的改进意见,同时也时刻反省自己,以求获得修养功夫的进步:

1

“过去的流浪生活,曾使我留下许多的毛病,为了克服这些毛病,我下了决心要改造自己,但效果却不能令人满意,罪恶之念时常浮动,这很使精神受痛苦”,“以往两年我做工夫始终未见效之故,由于我对世俗之执着过深,常想:人欲既为人人所有,我岂能独无;更糟糕的是一到要紧关头,任性,固执的劣根性就发生力量,就好像一个筑防洪水的人,到水流湍急时,却又把自己辛辛苦苦筑起来的活塞拔起,‘任洪水之泛滥如故’”。

面对韦政通的这番自省的话语,王道回信说:“吾人若真能痛下决心在不断省察克治,则所有根于动物性与习染的一切毛病,自亦可望日渐减少。到了我们真能廓清心中贼,平定了内乱,达至内在世界的清宁、和谐,那已是近于内圣工夫的完成了。罗马非一日可到,愿相与黾勉努力。”

王道也一样,除掉对韦政通的稿件提出必要的修改意见,同时也绝不放过已经看到的韦政通身上的瑕疵。“我年轻的时候是个志大言大的狂者,有时甚至流于狂妄,狂妄不容易被他人接受,因为一般人的耐性都很差。具有热爱心肠的贯之先生,却始终能容忍我的狂妄,但也不放过劝善规过的责任。”韦政通的回忆证实了这一点。

1959年,韦政通在徐复观授意下,在《民主评论》第十一卷第九期和第十期上发表了《评章太炎对中国文化的认识》和《儒家人文主义的安身立命问题——读林语堂<从人文主义回到基督教信仰>一文后的感想》,徐复观还在一篇文章前加了按语:“韦君此文……指出章氏对中国文化之实无所知,因而他是一个极为有害的国学大师的偶像,这是完全正确而且值得提出来的。”牟宗三觉韦文写得很好,海内外一些新儒家学者们,都觉得这两篇文章维护了中国文化的本位和尊严,就连远在美国的张君劢读到后都大加“赞赏”。但是王道却认为韦政通的这篇文章,虽然强调了中国文化的重要性,但却苛求前人,有失对长者和先人的礼敬:

“每读兄论世之文,皆若有一全面否定之潜在意识存乎其间,亦尝引此为戒,兄才学德性上之美中不足,度兄或不怪其私下直言者也。”

王道还在另外一封信中转告韦政通说:“有一二师友咸谓兄之才学可佩,而德性未显,弟亦同感为美中不足,故随函一进直言。”王道批评韦政通:“有不少可省之题外话,适足掩蔽吾兄内在之德性而徒见其才学也。”

数年前,韦政通在一次谈话中还在说起这件事情:“王道其实就是在骂我缺德。对于年轻时写的这两篇文章,我到现在想起来还觉得脸红。”

像韦政通批评王道,王道耐心接受一样,韦政通面对王道的批评,也能虚心听取。所以王道才说:“事后自觉过于责备求全,有失厚恕之道,窃用不安。兄乃从善如流,真使弟感动欲泪!”

韦政通可以那样对待王道,王道也可以这样对待韦政通,就算古代君子间的交往,也未必能够达到这样醇厚的境地。

相濡以沫

(这是写作《王贯之先生与我》,并在著名佛教学者张曼涛创办的《天声》杂志前后的韦政通先生。)

《人生》是王道以私人之力创办的,所有作者的稿费,都是从杂志本身的微薄销售所得中“扣出来”付给作者的。就像这篇文字开始引用韦政通话语所说的那样:《人生》杂志,“是台、港两地,唯一不拿津贴,没有经济后台、纯靠私人的力量,维持达二十年之久的一本思想性杂志。”王道并不是今天意义上的企业家,除了兼课之外,他没有另外的收入。王道如数照登韦政通投给《人生》的文章,并不出于王道徇私情而无原则,而完全是出于对上进青年的愿力扶持。王道想方设法筹集一点稿费,并想尽一切办法将稿费及时转到韦政通手上,一方面是表达《人生》杂志不负作者,同时也是出于帮助韦政通度过经济生活难关的考虑。

有关当时韦政通经济生活的拮据情况,可从王道的几封信中的片段约略获得了解:

“附本期稿费单,请就近向民主评论分社徐聘三兄处领取。”这是1954年5月28日,王道写给韦政通信里的话语。

“若《人生》稿费能使兄勉强度活,而又适足助成兄之读书计划,此中之乐,不啻身受。”

“顷已函讬在台亲友在台设法为兄筹付50港元,请三数日内到徐聘三兄处一询。”

下面这封信,则是王道得知韦政通害了一场重病后,于1955年8月29日所写:

“政通吾兄:接廿五日来信,至为兄之生活与健康担心。贫病相连之深味,弟素所熟悉,日子过得太长,最足以损伤元气。弟近数年来时常卧病,职是故也。前日聘三兄来函,云已垫付一百元,惟未言明是台币抑港币,今滋蕃兄云在台北存有稿费未领,拟拨于吾兄济急,一二日内当有信息到达。弟亦想一二日内先汇点稿费给兄。在健康不好时,不宜拼命写稿,吾人准备跋涉长途,所恃者惟健康耳。”

王道这样关心并在经济上为韦政通着想,并不是因为《人生》的富庶,前此已经交待,《人生》是一个毫无经济来源和资产保障的思想性刊物,完全凭借王道的一人之力维持运转,包括礼聘编辑和支付稿酬,都得王道自己满世界周旋去想办法。为了保证《人生》杂志不因经费不济而停刊,王道曾经办过画展,但是不仅未能奏效,反倒欠下不少债务。就在这样艰难的境遇中,王道还是想尽一切办法支付韦政通的稿酬。不仅如此,王道还关心韦政通的个人生活,“兄已年逾而立,对婚事亦不可无所系心,倘所遇得人,实于学问、经济无妨碍也。”这是1961年8月27日王道写给韦政通信中的话语。

虽然在王道和韦政通交往的整个过程中,王道对韦政通的经济生活帮助很大,但韦政通同时也为王道和《人生》杂志着想。

1958年7月以后,韦政通因为徐复观的“保举”,获得了在台中一中教授高二国文的资格,韦政通离开新北投开明街赶赴台中,借助自己在青年学生中很快产生的影响,帮助王道在台中一中,还有在台中的师范等学校的同学们中推销《人生》和《人生》杂志出版的作者文集,如唐君毅的《青年与学问》等,将售得款项转给王道。

“政通吾兄:读廿一日手教,承兄力为推销《青年与学问》,弟与唐先生同深感念。开学后应寄多少,专候吾兄示知。为优待在学青年,可照定价七折或六折,但应对购买者声明此乃对在学青年之特别优待价,以免被人指责一书售两种不同价目。”这是1960年7月28日王道写给韦政通信中话语。“贵校在开学后应多寄若干本《青年与学问》,并请随时示知。”这是1960年9月17日王道写给韦政通的信中话语。“售不出之书暂存兄处,不必急在一时。”这是1960年11月30日,王道写给韦政通的信中话语。韦政通在自己十分艰难的条件下,还要将自己的稿费捐赠给《人生》:“兄嘱欲将稿费捐助《人生》,感念无限!惟兄目下之经济情况并非充裕,而《人生》亦尚可勉强过去,吾兄护育私文之厚意,可稍俟于来日也。”这是王道于1959年7月4日写给韦政通的感谢信。这些信件,表明了韦政通与王道的交谊,几乎到了相濡以沫的程度。

因为给《人生》投稿,韦政通跟王道结缘,使他得以在《人生》杂志上不断发表各种作品,既解决了辞掉记者后经济生活的难题,也使他得到了锻炼和培养,韦政通的学识越来越广博,思想越来越成熟,个人的人生修养,也获得了长足的进步。这可真是“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”韦政通感念王道,所以才在怀念王道的《王贯之先生与我》中深情地写到:“饮水思源,我不能忘怀一身道义的贯之先生。”

(本文作成于2019年4月20日)