一个时代的精神标杆,

究竟如何铸就?

他用近百年的人生,

写下了关于“坚毅”与“勇毅”的终极答案。

01/

西南联大的淬火:战火中的学术萌芽

在日军轰炸机的阴影下,

于临时校舍里守护知识的火种。

在物质极度匮乏的年代,

一盏桐油灯便是探索物理的光源。

目睹山河破碎,

将救亡图存的悲愤转化为求知的原始动力。

没有正规实验室,

便在头脑中构建精妙的抽象物理世界。

师从吴大猷、王竹溪等大师,

奠定了坚实的理论根基。

这段经历,

锻造了他面对任何逆境都能保持内心平静的坚毅。

这不仅是学术的启蒙,

更是精神人格的第一次塑形。

让他深刻理解,

个人的命运必须与家国天下紧密相连。

战争的残酷与求学的艰辛,形成鲜明对比。

却也让他坚信,

文明与知识是超越炮火的永恒力量。

吴大猷:中国物理学之父的指引

王竹溪:统计物理先驱的启蒙

02/

孤身赴美:在陌生的学术顶峰攀登

怀揣着仅有的奖学金,

踏入芝加哥大学的理论物理殿堂。

语言与文化的隔阂,

是比物理难题更先需要跨越的障碍。

在天才云集的学府中,

他选择用沉默的卓越来证明自己。

将思乡之情与身份焦虑,

全部倾注到复杂的演算中。

师从“氢弹之父”泰勒,

在争论与思辨中锤炼学术独立性。

这段留学经历,

让他学会了在学术巨擘面前不卑不亢。

更重要的是,

确立了要在物理学最前沿留下姓名的志向。

他的勇毅,

体现在敢于离开熟悉的东亚文化圈。

在一个完全竞争性的环境中,

为自己挣得一席之地。

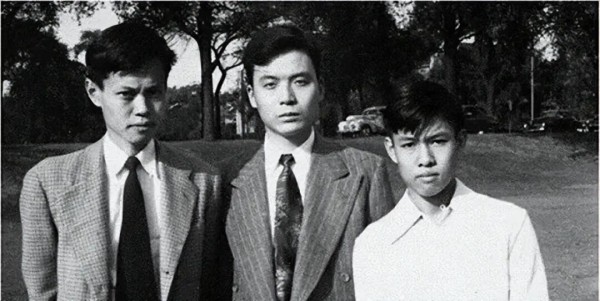

杨振宁、邓稼先、杨振平(左中右)在芝加哥大学

03/

十年磨一剑:规范场论的寂寞长征

与米尔斯合作的初衷,

是解决一个基本的物理学对称性问题。

他们的论文初发表时,

并未立即引起物理学界的轰动。

因为这个理论过于超前,

甚至暂时无法与实验现象联系。

在随后的近十年里,

他独自守护并持续深化这一理论。

面对质疑与忽视,

他从未动摇过对自己工作的信念。

这种“坐冷板凳”的坚毅,

源于对数学之美与物理之真的纯粹信仰。

他坚信,

基础研究的价值不应由短期的实用性来衡量,

历史证明,这座他一度独自坚守的堡垒,

最终成为了粒子物理标准模型的基石,

“规范场论”

被公认为是他诺奖成就之外更伟大的贡献。

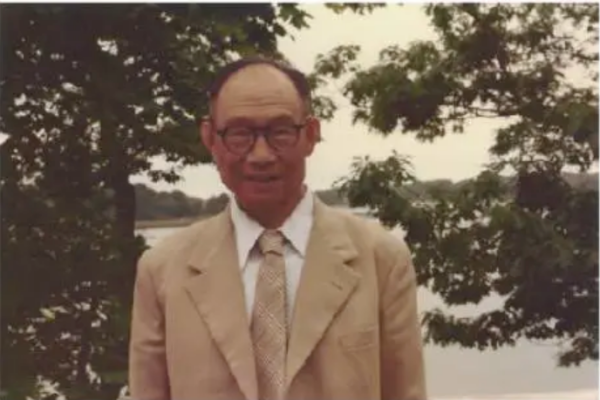

邓稼先和杨振宁

04/

巅峰时刻:诺贝尔奖台上的中国声音

1957年,与李政道共同登上诺贝尔奖领奖台。

这是现代科学史上,

首次有中国人获得这一至高荣誉。

在获奖演讲中,

他特别提到中华五千年的文化传统。

强调自己对祖国的认同感与自豪感。

这一刻,

他的成就打破了“中国人与现代科学无缘”的偏见。

他的勇毅,

体现在以中国人的身份站在世界科学的中心。

用不疾不徐的语调,

宣告一个古老文明的科学归来。

诺贝尔奖对他而言,不是终点。

而是一个向世界展示中国科学潜力的新起点

1957年瑞典斯德哥尔摩,

诺贝尔物理学奖获得者杨振宁和李政道。

(来源:清华大学官方微博)

05/

分道扬镳:与李政道合作的终结与个人风骨

与李政道合作的破裂,

是他学术生涯中最痛苦的篇章之一。

两位天才的碰撞曾闪耀出最璀璨的科学火花,

但合作中的摩擦与性格差异,

最终导致了分道扬镳。

面对外界无尽的猜测与议论,

他选择了长久的沉默。

不公开诋毁,不纠缠细节,

保持了一位学者的尊严。

这种处理方式的背后,

是一种深沉的坚毅。

即承受巨大情感痛苦,

仍坚守职业道德和个人底线。

这教会我们,勇毅不仅是向前冲锋,

有时更是体面地承担后果,并继续前行。

杨振宁与李政道旧照

06/

学术转向:从中年危机到新的辉煌

在普林斯顿的高等研究院度过黄金年华后,

他做出了一个惊人决定,

前往纽约州立大学石溪分校,

离开这个“象牙塔的象牙塔”,

去建设一个全新的物理研究所。

这意味着放弃安逸的环境,

迎接创业般的挑战。

年过半百,

他展现了重塑自我、开创新局的巨大勇毅。

在石溪,他不仅培养了众多优秀学生。

更将研究视角拓展到统计力学等新领域。

证明了一个人的学术生命,

可以通过自我革命而不断延续。

1999年杨振宁与米尔斯于石溪

07/

架桥者:穿越冷战铁幕的科学使者

在中美关系尚未正常化的年代,

他已成为民间的科学大使。

1971年,

他作为首批访华的知名华裔科学家,打破坚冰。

此后数十次往返,

为中国的科学界带来了最新的信息。

为闭关多年的中国物理学界,

重新接上了世界的脉搏。

他利用自己的国际声望,

为中国学者争取访问机会,

向西方世界介绍新中国科学事业的进展。

在敏感的政治环境中架设桥梁,

需要非凡的政治智慧与勇气。

他的坚毅,体现在数十年如一日,无视杂音。

始终致力于一件事:让中国的科学走向世界。

1972年杨振宁与王承书(左一)、张文裕(左二)、邓稼先(右二)、周光召(右一)于北京

08/

落叶归根:耄耋之年的归来与奉献

2003年,他以80岁高龄正式回归,

定居清华园。

这不是一次荣休式的叶落归根,

而是新一轮事业的开始。

他几乎以全职工作的状态,

投入清华大学高等研究中心的建设。

亲自参与规划、募款、延揽全球顶尖人才。

他将自己在石溪分校的建设经验,

无缝移植到清华。

他的归来,本身就是一个强烈的象征,

象征着个人命运与民族复兴的同频共振,

他的勇毅,在于在大多数人安享晚年的岁数,

选择再次拥抱一份沉重的责任,为祖国服务。

2002年杨振宁与出席清华大学举办的前沿科学国际研讨会的学者合影

09/

夕阳之恋:在世俗眼光中守护真情

与翁帆女士的婚姻,

将他推至公众舆论的风口浪尖。

面对铺天盖地的质疑、误解甚至恶意调侃,

他始终保持着温和的坚定,

与翁帆并肩出现在公众视野。

他用从容与淡然,

将私生活守护成一片宁静的港湾。

这份勇毅,源于对自我选择的绝对确信,

以及对世俗评判标准的超越。

他向我们展示,真正的强大,

是无需向世界解释自己幸福的底气。

杨振宁与妻子翁帆出席活动

10/

思想的延续:在讲台上燃烧到最后

直至90多岁高龄,

他仍坚持在清华园办公室接待访客。

为年轻学子答疑解惑,

讲述物理学史上的动人篇章。

他的思维依然敏锐,

对科学前沿保持着孩童般的好奇。

他通过撰写论文、发表演讲,

持续输出他的思想。

身体力行地证明,

思想的活力可以超越躯体的衰老。

这种“生命不息,探索不止”的状态。

是对“坚毅”最生动、最直观的诠释。

他晚年的持续工作,

本身就是一种强大的精神力量。

2021年杨振宁在清华大学举行的“杨振宁先生学术思想研讨会”上讲话

11/

面对争议:在公共领域的不妥协姿态

他对于中国建设大型对撞机的公开反对,

展现了他作为科学家的独立思考与社会责任感。

明知会引发巨大争议,甚至招致同行批评,

他依然基于自己的专业判断和国家利益,

直言不讳。

这种不迎合、不盲从的风骨,

是一种“求真”的勇毅。

在科学与政治的交叉地带,

他始终努力守护着科学的纯粹与决策的理性。

12/

与时间的对话:晚年对年龄与死亡的沉思

在晚年的访谈与文章中,

他频繁谈及衰老与死亡。

他以物理学家的理性与哲学家的通透,

审视着生命这一必然过程。

他承认年老带来的局限,

但更强调依然存在的可能性。

这种直面终极命题的坦然。

是一种更深层次的勇毅。

他教会我们,如何有尊严地。

与时间和解,并善用余下的每一刻。

13/

精神的传承:杨振宁留下的无形财富

他留下的,不仅是科学定理和学术论文,

更是一笔关于“如何度过一生”的精神财富。

他的一生,是“爱国科学家”一词最完整的注脚。

他的坚毅,教会我们长期主义与专注的价值。

他的勇毅,激励我们敢于突破边界,不畏艰难。

他证明了,一个优秀的科学家。

首先必须是一个具有完整人格与深邃思想的人。

14/

启程:对我们的召唤

当我们面临学术的瓶颈或人生的岔路,

可以回想杨振宁在西南联大的灯火。

当我们畏惧改变,固步自封时,

可以回想他年过半百远赴石溪的决断。

当我们被世俗评价所困扰时,

可以回想他面对争议时的从容与坚定。

他的故事,不是用来崇拜的传奇,

而是可以照亮我们每个人前行道路的灯塔。

15/

最终回响

闪耀百年的星星,

回归故土,终归宇宙的怀抱。

他以近乎一个世纪的漫长旅程,

将“坚毅”雕刻成日复一日的坚守,

将“勇毅”书写成关键抉择时的担当。

他让我们深信:

生命的力量,

不在于永不熄灭,

而在于在漫长的燃烧中,

始终能发出自己的光。

精神的传承,最好的方式是践行。

从杨振宁先生的学术“丝路”,到我们脚下的商贸古道,“开拓与坚持”的精神一脉相承。“丝路千企毅行”正是一场当代企业家的集体问道与勇毅践行。在这里,每一个脚印都是对自我极限的挑战,每一次携手都是对商业未来的洞见。期待与您同行,共赴这段淬炼之旅!

↓下一篇:最后一篇