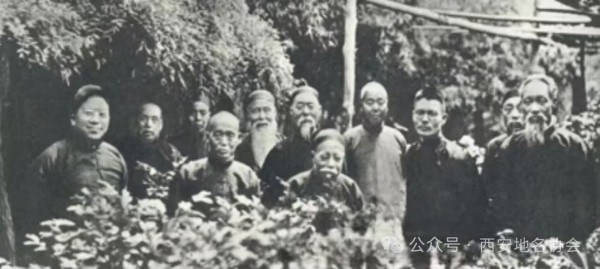

1937年,陕西地方知名人士,在宋家花园宴送杨虎城(左一)出国考察

1

在渭河之滨,在未央路上,在一个寻常却又莫名染上诗意的午后,在我的兄弟书房翻开泛黄的诗集,目光被韦庄的《秦妇吟》紧紧锁住。刹那间,时光的洪流裹挟着我,冲破岁月的重重壁垒,将我送往那唐末的长安城。而韦庄的生平,也如同一幅徐徐展开的画卷,与这长安城的兴衰交织在一起。

韦庄,这位出身京兆韦氏东眷逍遥公房,文昌右相韦待价七世孙、苏州刺史韦应物四世孙的才子,本应在盛世中尽享荣华,一展抱负。可命运弄人,他出生时,家族已然中衰,父母早亡,自幼便在贫寒中勤奋苦读。成年后的他,豪放豁达,一心渴望通过科举踏上仕途,实现自己的理想,却在唐末那混乱的科举中屡次碰壁。

踏入长安城的朱雀门,本该扑面而来的热闹景象消失不见,取而代之的,是死寂般的空旷。“长安寂寂今何有?废市荒街麦苗秀。”往昔熙熙攘攘的集市,如今杂草丛生,麦苗肆意生长;曾经繁华的街道,如今破败荒芜,一片凄凉。街头巷尾弥漫着一股腐朽的气息,那是岁月和战火留下的味道。韦庄看到断壁残垣上,还残留着些许曾经精美的壁画,但早已在风雨的侵蚀下模糊不清,仿佛在无声地诉说着往昔的荣光。而这衰败之景,又何尝不是韦庄一生的写照?他在这乱世中,就像一棵孤草,虽奋力生长,却始终难以摆脱命运的捉弄。

怀着沉重的心情,韦庄踱步至杏园。曾经,这里杏花朵朵,文人雅士在此踏春赏景、吟诗作对,欢声笑语不断。可如今,“采樵斫尽杏园花,修寨诛残御沟柳。”杏树被砍伐殆尽,只留下一个个光秃秃的树桩,仿佛在向苍天控诉着战争的暴行。御沟旁的柳树也未能幸免,原本婀娜多姿的柳枝,如今只剩下残枝败叶,在风中瑟瑟发抖。它们见证过盛世的辉煌,却在战火的侵袭下,成为了残败的象征。广明元年,韦庄44岁,再一次科举落榜。同年十二月,黄巢起义军攻占长安,他也被困于这战火纷飞的城中,与弟妹失散,如同这被摧残的杏园与御沟柳,在乱世中流离失所,失去了依靠。

继续前行,往昔鳞次栉比的华轩绣毂、甲第朱门,已全然不见。“华轩绣毂皆销散,甲第朱门无一半。”那些装饰精美的马车早已销声匿迹,朱门大户也多半化为废墟。曾经的庭院中,奇花异草争奇斗艳,如今却被荒草淹没。破碎的瓷器、腐朽的家具散落一地,让人不禁感叹世事无常。透过这些残物,韦庄似乎能看到当年这里的奢华与热闹,可如今,一切都已烟消云散。韦庄在这动荡的时局中,四处漂泊,求食求官,却到处碰壁。他的理想与抱负,在现实的打击下,也如这些华轩绣毂、甲第朱门一般,渐渐破碎。

当韦庄来到大明宫的含元殿,走过兴庆宫的花萼楼前,“含元殿上狐兔行,花萼楼前荆棘满。昔时繁盛皆埋没,举目凄凉无故物。”眼前的景象,与诗中描绘的毫无二致。曾经庄严肃穆的含元殿,如今成了狐兔的栖息地。阳光透过破损的屋顶洒在地上,形成一片片斑驳的光影。墙壁上的彩绘早已脱落,露出斑驳的砖石。曾经辉煌壮丽的花萼楼,被荆棘层层环绕,宛如一座与世隔绝的孤岛。韦庄沿着台阶缓缓而上,每一步都能感受到历史的沉重。脚下的砖石有的已经破碎,有的长满了青苔,仿佛在向诗人诉说着当年的辉煌与如今的落寞。韦庄在漂泊十年后,终于在乾宁元年得中进士,可此时的他已年近六十,面对唐王朝行将就木的景象,他的仕途也郁郁不得志,从最低官位做起,就像这破败的宫殿,虽曾有过辉煌的可能,却最终在岁月中走向衰落。

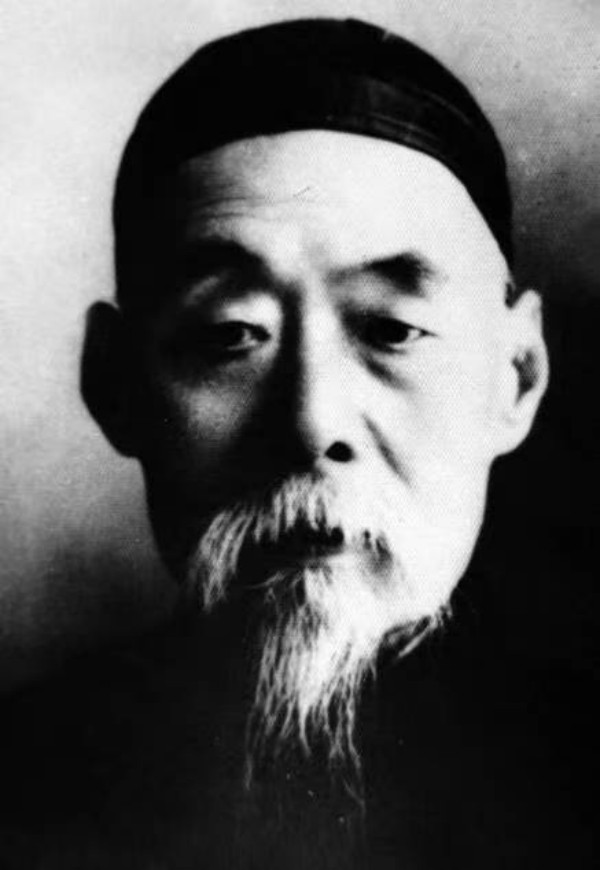

宋联奎(1870~1951)字聚五,亦作菊坞,晚号菊叟。出生西安城南瓦胡同村的宋家花园

2

此时,一阵悲戚的哭声传来,循声望去,韦庄仿佛看到了《秦妇吟》中的那位秦妇。她衣衫褴褛,头发蓬乱,眼神中满是惊恐与绝望。她的脸上布满了泪痕,手中紧紧握着一块破旧的布片,那或许是她亲人留下的唯一遗物。她向韦庄哭诉着战争的残酷,亲人的离去,家园的破碎。“家家流血如泉沸,处处冤声声动地。舞伎歌姬尽暗捐,婴儿稚女皆生弃。”她的声音,穿过千年的时光,在我耳边久久回荡,不仅刺痛着诗人韦庄,也刺痛着读者的心。那一个个悲惨的场景,透过诗句,如电影般在我脑海中不断放映。韦庄看到街头巷尾横七竖八地躺着尸体,鲜血染红了大地;看到妇女们抱着死去的孩子,悲痛欲绝;看到舞伎歌姬们被无情地抛弃,在战火中四处逃亡。而韦庄,在被困长安的日子里,亲身经历了这一切的苦难,这些场景深深地刻在了他的心中,也促使他写下了这首震撼人心的《秦妇吟》。

中和二年,韦庄离开长安奔赴洛阳。在相对稳定的洛阳,他将滞留长安时所见所闻写成长篇叙事诗《秦妇吟》,以一位女子之口描绘黄巢起义时长安城的战乱情景,震撼了当时的文坛,1666字《秦妇吟》,全诗情节曲折丰富,结构宏大严密,语言流丽精工,空间兼及东西两京,时间横跨三年之久,反映了唐室将倾之际的沧桑巨变,在民间也广为流传,他也因此被称为“秦妇吟秀才”。然而,这首诗中“天街踏尽公卿骨”等诗句,刺痛了一些朝官的心,后来他对此也十分忌讳,严禁子孙提及此诗,也未将其收入《浣花集》,以致长期失传,直到20世纪才在敦煌石窟被发现。国学大师王国维称《秦妇吟》为“晚唐诗中最长者,又才气俊发,自非才人不能作,唯语取易解,有类俳优……”“温飞卿之词,句秀也;韦端己之词,骨秀也;李重光之词,神秀也。”

一阵微风拂过,将我从沉思中唤醒。我发现自己仍坐在午后的书桌前,手中的诗集停留在《秦妇吟》那一页。但我的心,从安史之乱一直走到唐末长安城的那场浩劫之中,在韦庄那充满坎坷与无奈的一生里,野蛮摧毁文明,流氓畅通无阻,不得不令人叹息,为什么邪恶能嬴?透过韦庄的诗,我触摸到了历史的真相,感受到了命运的无常。

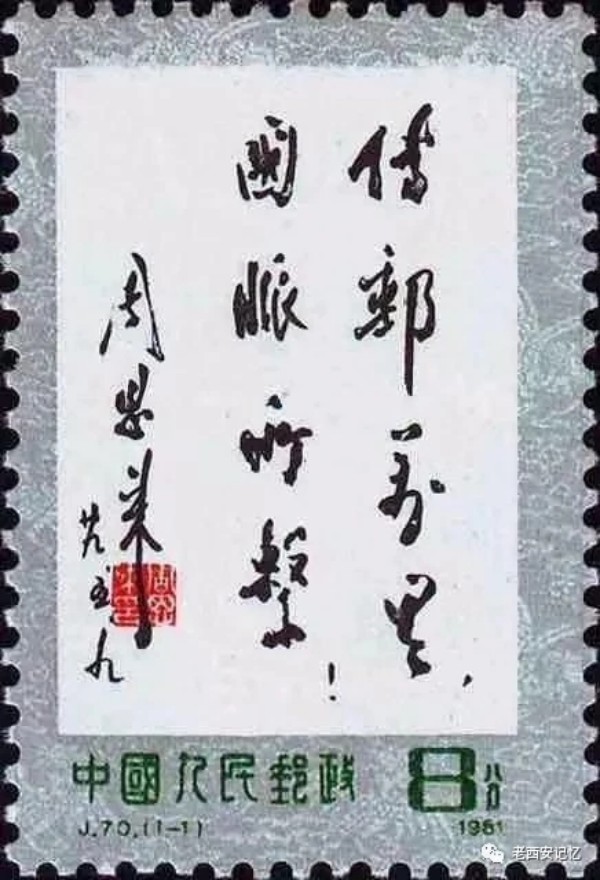

周恩来在宋家花园做抗战时事报告

3

在童年的记忆中,我就读的小学校园堪称全城最美,没有之一。这所学校的前身,是建于民国初年的宋家花园,这里曾是抗战期间任陕西临时参议会议长宋联奎在西安的寓所 。园内景致别具一格,有名碑矗立,人工石山错落有致,水池清澈见底,翠竹、果树、花草与古树遍布其间,营造出十分幽雅的环境。

在抗战那个风云激荡的特殊时期,宋家花园摇身一变,成为当时西京长安进步人士聚会的重要会客厅。周恩来、林伯渠等革命先辈多次莅临此处,与各界人士亲切会面,畅谈国事,共商救国图存大计。周恩来还曾在此发表抗战报告,激励了许多仁人志士投身抗日救亡运动。朱德也曾两次到访,专程看望他的老师李根源先生,尊师重道之情令人敬仰 。

周恩来在宋家花园书赠林卓午“邮传万里,国脉所系”的题词

何正璜在《西北考察日记•西安记》记载:“宋家花园为长安宋聚五氏之祖茔,后在其中植花种竹布置亭馆,遂成近郊之名胜,春郊宴游多憩于此。竹篱为门,中有一阁,额为‘城南草堂’,今亦荒芜。唯白桦翠竹各蔚为林,颇为幽静耳。”遗憾的是这座有着百年历史的园林,毁于众所周知的“十年浩劫”。学校还在,童年的花木景观已荡然无存。

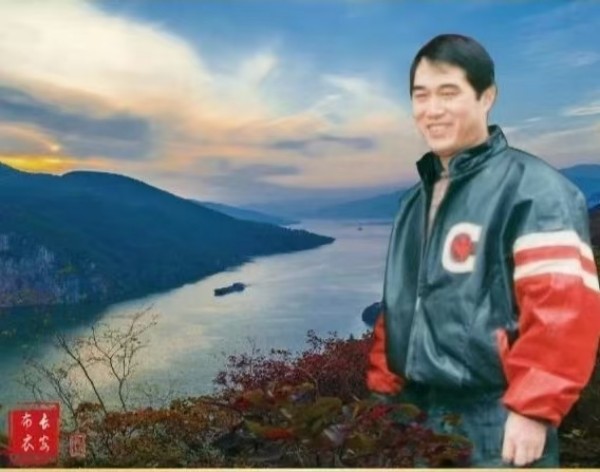

我永生难忘2016年1月12日,那个大雪纷飞的夜晚 。一群强盗闯入,将我们家的老宅夷为平地。那拆毁的声响,夹杂着二哥愤怒又绝望的呼喊,成为他留在这人世间最后的声音。在没有任何协商、未签订补偿协议的情况下,承载着我们一家几十年回忆的老宅,就这样轰然倒塌。

英国的一位首相威廉·皮特在国会的一次演讲——《论英国人个人居家安全的权利》这样说:“即使是最穷的人,在他的小屋里也敢于对抗国王的权威。屋子可能很破旧,屋顶可能摇摇欲坠;风可以吹进这所房子,雨可以打进这所房子,但是国王不能踏进这所房子,他的千军万马也不敢跨过这间破房子的门槛。”守望家园的五年中,二哥从未向拆迁办提出任何非分要求,仅仅希望他们能按照公告公平公正地处理。然而,即便二哥为此付出了生命的代价,也没能保住我们的家,合法权益终究化为泡影。多年后,一些污吏相继被查处,当年主导强拆的黑恶头目也因其他恶行东窗事发被抓,但是正义并未得到伸张。

作家索尔仁尼琴认为,尘世生活的意义并非在于享福,而在于灵魂的救赎。我离开长安出走半生,所见所闻那些残害他人的人,那些如魔鬼般破坏世界的存在,既未受到应有的惩罚,也未曾向社会忏悔。他们沦为邪恶卑劣之徒,背离人性,坠入黑暗的深渊。可即便如此,他们依旧逍遥法外,飞扬跋扈。

作者的二哥

昔日的长安城,已经变成如今的西安,早已褪去了往昔的战火硝烟,重又焕发出勃勃生机。大雁塔下,游客如织,人们惊叹于古建筑的雄浑壮丽;曲江池畔,风景如画,成为市民休闲娱乐的好去处。大明宫的含元殿遗址已经得到保护,兴庆宫的花萼楼已经得到恢复重建。然而,当我们在享受和平与繁荣时,不应忘记那段沉重的历史,不应忘记韦庄和他的《秦妇吟》。它不仅仅是一首诗,更是历史的警钟,时刻提醒着我们,和平来之不易,繁荣多么难得。它如同一座桥梁,连接着过去与现在,让后人在缅怀历史的同时,且行且珍惜。

王浩若,字新民,号长安游子。文化学者,政协西安市第十五届委员会参政议政智库特聘专家,长安唐诗之旅课题组副组长,系列唐诗文化艺术馆纪念馆发起人,“为爱止戈”联合发起人,唐诗与杜甫研究会副会长,曾在东海舰队服过役,在电子研究所任过工程师,在京北漂,在欧洲做过倒爷,现从事唐诗文化公益项目。