文/刘民安

女儿跳水库身亡,地主婆郭淑珍一下子疯了……

史无前例的运动说来就来了,从学校开始闹起,高校初高中学生齐参战,各校都分成几大派,成立多个战斗队,红袖章臂上戴,大字报满天飞,辩论会批斗会一场连一场,闹得天翻地覆,社会秩序大乱。

很快,运动发展到工厂、街道,也波及到农村。

坡头村的几个闲人和捣蛋鬼一夜间成了造反派,二流子孙黑虎和刘根娃被推为头头,孙黑虎只上过三年初小,书念不进去干脆不上了,平日里偷鸡摸狗,不好好劳动,他父亲说他几句,他抬手就打,老支书叫去训了一顿,便记下了仇。而今,一场批斗会就让老支书下台了,党支部工作由此瘫痪。村小学的陈老师家被定为漏划地主,也被打倒赶下了讲台。从此,造反派一个月至少开两三次批斗会,每次都把五六个地主富农架到戏台子上,头上戴个纸糊的高帽子,胸前挂上“阶级敌人”的牌子,他们还把老支书和陈老师拉来陪斗,叫和地富站成一排,地主婆郭淑珍(村里人叫她王家二婶)每次被批斗的时候都战战兢兢,低着头,偷偷地抹着眼泪。孙黑虎每次讲几句四六不着调的话,便举起拳头高喊口号:“打倒地富反革命分子!”,“打倒走资派!”,“打倒牛鬼蛇神!”接着开始游街,叫地富分子排成一队,黑虎和根娃走在前边,拿着扩音筒高喊口号,后面跟着造反派和一群孩子,街道两旁是看热闹的群众。人群里小声议论:“世事真的变了,二流子都上台了!”人们都感到很茫然。

王婶娘家在五里外的一个村子,也是富裕人家,人长得很漂亮,旧社会就嫁到坡头村,丈夫王昆良在城里开药铺(还开了两个分号)发了财,在村里买了十几亩地,并盖了一套四合院。解放后家里划为地主成份,土地归合作社,一半房子分给了贫下中农,城里的药铺公私合营。王婶没有富家小姐的架子,待人和气,过去对雇的长工照顾得也很好,所以在村里口碑不错,虽是成份高,村里没有人对她冷眼看待。她为王家生了两个儿子,一个女儿,大儿子叫志杰,二儿子叫志敏,都长得很英俊,小女儿叫瑞芝,出落得如花朵一般。三个孩子也都很聪明,志杰上高二,志敏上初三,小女儿上初一,都是老三届。不幸的是,丈夫王昆良在反右斗争中成了右派,忧郁成疾,两年后去世(后被纠正)。王婶辛苦把孩子拉扯大。文革开始后,孩子们因成份高被视为“黑五类”狗崽子,没资格参加运动,兄妹几个便把行李一收拾回家当农民。那几年,贫下中农的孩子参军的参军,招工的招工,当然没有他们的份,就是整天在地里和社员们劳动,闷不作声。

有一天,黑虎召集开“破四旧”动员大会,照例把地富分子和老支书及陈老师喊来站台。黑虎说,公社红卫兵纵队布置要“破四旧”,先搜阶级敌人家里,社员们也要把家里的香炉、旧书、旧对联、小人书、香烛、观音、佛像、灶爷灶婆和反动书本都交出来。

散会后,孙黑虎带着几个人首先冲进王婶家里,命令王婶把柜子箱子的钥匙交出来,让她和儿子女儿在厨房里不要乱动。随之便开始在几间正房里翻箱倒柜,搜出来一堆书藉,连兄弟俩枕头下面的小说和课本也翻腾出来,拆下了堂屋上的一块“福瑞祥和”的大牌匾,一尊铜香炉,两个铜脸盆;孙黑虎还从箱子里搜出四床绸缎被面,两件雪白的滩羊皮袄,是正宗的宁夏皮货,又从另一个箱底子搜出了12块银元,看着没人,偷偷给衣兜里藏了3块。孙黑虎早就对王婶的小女儿垂涎三尺,他在厨房外面把王瑞芝独自叫到上房里,指着炕上的一堆物品说:“去给你妈说,这些东西没收了!”王瑞芝怯生生地站在一旁说:“这也是‘四旧'?”孙黑虎说:“反动地主的东西都是‘四旧'!” 王瑞芝看书堆里有很多课本,说:“能不能把课本留下,俺哥还要看呢。”他点头同意,王瑞芝便把课本挑了出来。孙黑虎趁机对她动手动脚,在脸蛋上捏了一下,还要搂抱,王瑞芝挣脱后跑出房门,也没敢对母亲说。之后一连几天,孙黑虎一伙人把几家地主富农齐茬搜了一遍,各种物品装了满满三大箱子,集中放在大队办公室里。

村东头有一座小庙,里面供着一尊大佛像,佛像两边各有两尊小泥塑像,墙上是壁画,当然在"四旧"之列。孙黑虎领着几个人,拿着镢头,铁铣走进庙里,孙黑虎上去一镢头就把佛像头砸下来,再抡几下放倒了佛像,刘根娃把壁画也铲除掉了。

坡头村自古有些文化气息,旧社会上学的比较多,解放后还出了好几个大学生,中小学老师也有好几个。村民们都不敢惹造反派,都把家里的"四旧"交了出来,光线装书就收了一百多本,有四大名著、《论语》、《三侠五义》、《七侠五义》、《薛仁贵征东》等,小说等有二百多本,四大名著和一些书就是从陈老师家搜来的,连同其它物品,堆了半屋子。孙黑虎问公社造反派头头东西怎么处理,答复让自行处理。于是,他一声令下,把所有书籍、旧字画、对联和牌匾一把火全烧了。陈老师远远望着滚滚浓烟,低声说:“造孽,造孽啊!”

过去,村里的街道卫生由各队派人轮流打扫,给记上工分。运动开始后,黑虎就把这个活儿分给了地富分子打扫,老支书和陈老师也分了一段道路,还不给记工分,孙黑虎说是劳动改造,这样一直打扫了七八年。为了不耽误上工,"地富分子"们都是天不亮就起来扫街道,然后跟着社员们去上工。

一天,王婶病了,王瑞芝便替妈去扫街道,快扫完的时候,她看见孙黑虎向她走过来,问:

“你妈为啥不来扫?”

“我妈病了,起不来床。”

“大姑娘扫街道,你不嫌丢人!”两只贼眼在瑞芝身上瞅来瞅去。

“总不能不扫吧。”

“明天叫你哥来扫。像什么样子!”话语中带了点怜悯。王瑞芝无奈只好回去告诉了哥哥。第二天,王志敏就早早起来替母亲干活。

王婶每次被批斗游街,就像过了一回鬼门关,身心焦惫,五内俱焚,她人又脆弱,脸皮也薄,回家后便一头倒在炕上直掉眼泪,一个劲地叹气。王瑞芝就过来安慰妈妈,还没说上两句话自己也伤心地直流眼泪,母女俩抱头痛哭,两个哥哥抱着头蹲在地上,也不言语。以前还有几个老姐妹常到王婶家串门,自打运动开始后,就很少有人来了。和王婶最好的邻居李芳兰来看她也是在晚上悄悄来,说上一些宽心话,安慰安慰。王婶家本来粮食就不多,经常是冰锅冷灶。尤其是每次批斗游街后,全家都无心思吃饭,常常是晚上熬点包谷糁,凑合着填填肚子。

更让王婶发愁的是儿子的婚姻问题。那时候农村孩子上学都比较晚,大儿子志杰在高中时就二十二岁了,到二十六七岁时也没有找上媳妇。王婶常常恨自己出身不好,害了孩子们。她不知求了多少人,但很少有人应称,和她几个要好的老姐妹试着介绍了几个姑娘,可人家听说是地主成份,一概免谈。志杰说:“妈,你就别费心了,我一辈子打光棍还不行吗!”运动开始后,王婶身心煎熬,不到五十就有了白头发,再加上儿子的婚事担忧,志敏和瑞芝也到了婚龄,真是愁上加愁,几年间她的一大半头发都白了。

看着王婶忧愁的样子,李芳兰也为她着急。一天晚上,她到王婶家商量这事情。李芳兰出主意说:“你看你娘家和亲戚的村里有没有成份高的姑娘难以出嫁,说不定能找到合适的。”王婶一听顿时豁然开朗,可马上又犯难了:“黑虎规定我出外必须请假,叫‘报备'啥的。”芳兰说:“请假就请假,为了儿子的终身大事嘛!”第二天,王婶到黑虎家去请假,说是母亲病了要去娘家看看。黑虎叫她快去快回,不要惹出啥事来。李芳兰晚上过来询问情况,王婶满脸的愁容,说:“成份高的姑娘也不好找,人家都愿意嫁给贫下中农,一个已经出嫁了,还有一个快订婚了。”芳兰说:“你不要灰心,再到别的村找亲戚帮帮忙。”过了几天,王婶又找黑虎请假,说要走两天。根娃没好气地说:“你还没个完了!”王婶低着头说:“我妈这回病得不轻,她就我一个女儿,我弟弟在城里工作,身体也不好。”孙黑虎想到他正谋算如何把瑞芝弄到手,也不能对王婶太那个,于是便准了假。

王婶忙活了两天,走了好几个村子,把腿都快跑断了,终于有家亲戚介绍了一户人家,这姑娘名叫常秀珠,富农成份,小时候得了小儿麻痹,一条腿有些点,不过啥活儿都能干,比志杰大一岁,小学毕业没有再上学。由于她有这点残疾,加上成份高,一直身在闺中。王婶看姑娘长得蛮秀气的,便拿出志杰在学校照的黑白相片对她父母亲说:“俺儿子长得好,个头高,上的高中。”最后,常家人也都表示同意这门亲事,决定过几天叫两人见个面。

下来几个月的时间里,两家人筹备结婚一应事宜,领了结婚证,把房子刷了刷,没有多少钱添置新家具,只好把旧柜子旧箱子刷了漆,糊了屋顶蓬,缝了两床新被子,媳妇娘家陪了几件日用品,最亮眼的电器是一个台式收音机,却没有一样“三转”(自行车、缝纫机、手表)。结婚这天,王婶只通知了几家亲戚,没敢叫村队干部和乡党们,怕人家沾上晦气。虽是办喜事,王婶感觉很苦涩,心里是一阵阵地痛楚。不过,好赖总算给大儿子把婚事办了,王婶长长地吁了一口气。

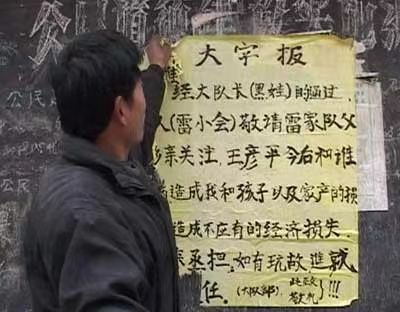

孙黑虎当造反派头头,平日里"抓革命"也就这几件事:一是组织人写大字报,自己写不了就叫别人写;二是开批斗会,游街示众;三是传达最高指示,在喇叭上喊上一通;四是继续"破四旧,立四新"。另外,还去参加本公社的造反派会议或批斗大会,狠斗公社那几个"走资本主义道路的当权派"。对本村的地富分子,铁定每个月斗争两三次。至于"促生产",他懒得去管,叫各生产队的队长正常抓。他命令他所在队的会计每天给他记工分,上不上工都必须记,还要多记上2分,说是超工时补助。小队会计有两次忘了登记,他仗着自己人高马大,一身横肉,就把人家拉出门就暴打一顿。村里被他打的人不下十几个,有几次把人打得在炕上睡了好几天。所以,村里人都有些怕他,平时尽量躲着他,上了年纪的也不愿意跟他计较。

这场运动到底搞什么,农村人都不清楚,上面也没有人下来指导。有的生产队也想自己组织搞几场批判会,队长便去问黑虎,他一概点头同意,但他从不去参加,自知讲不岀啥道道,也不想给自己添麻烦。有一个生产队好不容易组织了一场,结果会上有的社员把以前个人之间的矛盾和吵嘴打架的事也提出来,有个老太太说儿媳妇虐待她,有个老头说别人偷了他家的鸡,有个媳妇说她家树上的核桃也被人偷过,还有个老太太把解放前的事也翻了出来,说她结婚刚过门不久,就有个坏家伙对她耍流氓,当面把那个东西掏出来叫她看,并指名道姓说出人名来,有个老太太也说这个家伙也摸过她。于是,队长便叫这个老头站到前面进行批斗,两个老太太的儿子当下就把这个老头痛打了一顿,打得满脸是血,爬在地上半天起不来。本来这种上不了台面的隐事不说谁也不知道,翻出来就公开化了,结了怨仇,于双方都不好。这样,批判会成了群众斗群众,人们之间的矛盾不但没有解决,反而更加深了。其他生产队的批判会也差不多是这个样子,几年里都搞得乱糟糟的。

回头再说王婶家,自打常秀珠过门后,王婶家慢慢地有了一些改变。秀珠很能干,做饭洗衣服上工,忙里忙外,把家务收拾得利利索索,王婶批斗回来就有热饭吃,两年后媳妇还给她生了一个小孙子,使王婶的心情也渐地好起来,脸上露出了很久没有过的笑容。 可这时候王婶又添了新愁,二儿子志敏快三十了,跟他哥一样,找媳妇很困难,没有姑娘愿意跟他。王婶想,过了三十就更难找了,她越想越熬煎。还有个房子问题也不好办,志杰结婚占了一间,王婶和女儿一间,志敏平时就窝在小厨房里的小炕上,即使找到对象,没有婚房,这可咋办呀?王婶愁得吃不下饭。志敏看母亲愁眉苦脸,心里也不是滋味,说:“妈,你都有了孙子还愁啥,要不然,我出家当和尚去!”话刚出口就被王婶骂了一顿:“你个不争气的,少胡说!”

其实,王志敏想当和尚是早就有的打算。他知道媳妇难找,心一横这辈子不结婚了。坡头村七八里外有个寺院,里面有五六个和尚,主持法名叫怀印。王志敏一年前就去过一次,他对主持说想当和尚,主持看他长得俊朗,又有文化,不忍心叫他落发,便说有个管杂事的临时工,就要退休了,如果愿意来就顶个缺,可随时来找他,就拿他二十八块工资,一份口粮。这一天,王志敏真的来了,主持便给他安排好做的事情,还给他收拾了一间房子。王志敏回来告诉了母亲,王婶觉得当下也只得这样了,只要儿子不当和尚就好,也省得在村里跟着她受气。王志敏走后,王婶想着儿子年轻轻的就受这般委屈,止不住又痛哭了一场。

王志敏要离村,当然事先要给队里和村上说,需要开个证明。队长好办,说几句话就行了,村上得黑虎批准。王婶便买了一斤点心去找黑虎,黑虎算着她女儿已到了婚龄,便说:“这事好说,不过你得答应把瑞芝给我,不然就别想去!”王婶一下子懵了,心想,他比女儿至少大五六岁,人品太差,面相凶煞,哪个姑娘会看上他,王婶当然是一百个不愿意,可儿子的事也很急,便应付说:“我没啥意见,可瑞芝还小,村里和她同龄的姑娘都没有结婚,你看过一两年行不行?”孙黑虎说:“你说话要算数!”说罢便叫王婶找大队王会计开了证明信,盖上大队公章。此刻,王婶心里七上八下,往后咋应付这个恶魔呀!

为了把王婶的女儿弄到手,孙黑虎把批斗会改成一月两次,对王婶也不大训斥了。一年很快过去了,黑虎把王婶叫到家里,开口便催办婚事,王婶小声支吾说:

“这事都怪我,瑞芝说她有对象了了,我以前真的不知道。”

“是谁?"

“是她同学,就是三队的刘小华。”

“那不行,你答应我的事不能反悔!”

“那我再跟瑞芝说说。”

“跟贫农是你女子沾光!” 看王婶要走,他又补了一句:“要是变卦,你等着瞧!”

孙黒虎打算先给王家来个下马威,给点颜色看。第二天,他立即召集开批斗会,大声吼道:"反革命分子郭淑珍太猖狂,不老实改造,看来不惩罚不行!"说完上去就给了王婶几拳头,又踢了两脚,一下子把人打倒在地。王婶疼得站不起身来,黑虎一把拽起来拖着游街示众。

王瑞芝看母亲受到如此折磨,既难过又气愤,晚上就去把刘小华约到村口。孙黑虎没文化,人却鬼得很,他开批斗会就是为了把两个人逼到一块。他蹲在暗处,看着王瑞芝向刘小华家走去,便和根娃悄悄地跟在后面。两人正在交谈,他们突然冒了出来,孙黑虎吼道:"好啊,刘小华,你敢对她耍流氓!"两人吃了一惊,还没回过神来,黑虎便对刘小华拳打脚踢。刘小华说:"谁耍流氓,我们谈恋爱呢!" 孙黑虎边打边吼:"谁叫你谈,弄清白,她是我的!"接着,他就把刘小华拉上游街,边走边喊:"刘小华对王瑞芝耍流氓,让我逮住啦!",根娃也在一边帮腔。天黑乎乎的,村里人都觉得莫名其妙,也不敢吭声。

刘小华被打游街后,孙黑虎又把他关进大队一间小房子里,三天后才放出来。刘小华他爸怕遭孙黑虎报复,便叫人给王瑞芝捎话,从今后不要和他儿子交往。王婶挨了打,躺在床上痛苦地呻吟着,秀珠把饭端来也不想吃,王瑞芝给妈一边揉身子一边流泪。王婶挣扎着说:"妈受罪也不愿意这事!"志杰说:"我坚决不同意!" 王婶说:"可黑虎这一关不好过呀!"为了母亲不再受折磨,王瑞芝突然咬着牙说: "妈,哥,啥都别说了,这个火坑我跳了。"王婶紧紧地抱着女儿,好像五藏六腑都要被撕裂了。

王瑞芝同意结婚,孙黑虎大喜过望。可他又担心别人说他"阶级界线不清,革命立场不坚定" ,便去问文化人王会计。王会计说:"最高指示都说了,地富子女是可以教育好的,嫁给贫下中农没有任何问题。"过了几天,黑虎就在批斗大会上把王会计的话重复了一遍,说:"王瑞芝跟我结婚是为了教育她向贫下中农学习,最高指示里有,谁都不准在背后嚼舌头!"台下面不少人听了都偷偷地发笑。会后,他又给王瑞芝立规矩:必须和家庭断绝关系。王瑞芝坚决不同意,说要是这样就不跟他领结婚证。黑虎怕事情黄了,允许她婚后只能在晚上去娘家。

由于孙黑虎过去不好好劳动,家里穷得叮当响,只有两间破旧厦房,旁边搭一个草棚做厨房。他母亲早年去世,父亲管不住他,也害怕挨打。他和王瑞芝办好结婚手续,偷着把没收王家的被面子拿了两床叫人缝了,买了点日用品,把房子刷了一下。结婚那天,叫上五六个造反派和各队队长,加上亲戚,摆了三桌席面,算是把婚事办了。为了表明自己阶级立场坚定,他没叫王婶参加。

王瑞芝从心底里厌恶孙黑虎,她早就打算不给他生孩子,提前买了避孕药放在娘家,偷偷按时服下。晚上,王瑞芝痛苦地闭着眼睛,忍受着孙黑虎大发兽性,吞噬着她雪白的肌肤……

一天,王瑞芝在整理东西时,不经意发现了三块银元,便直骂:"真是个老贼!"心想自己这辈子完了,止不住又掉下泪来。好在婚后一年多母亲再没有受到打骂,游街次数也减少了一半,这是她略感欣慰的。

王志敏来到寺院,他对主持很感激,一门心思地干工作,除干好份内之事外,他还帮忙打扫卫生,去灶房里帮忙,怀印主持满心欢喜,僧人们也喜欢和他聊天。王志敏爰学习,从家里带来几本书,常在树荫下看。他不曾觉察到,有一个姑娘看上了他。这个姑娘叫杨桂芝,和他一样是老三届,上初三,模样也好,一双大大的眼睛,家就在寺院旁边的村子里。杨桂芝常陪母亲到寺院烧香,一来二去发现了王志敏,不由喜欢上了他。一天,杨桂芝独自来到树下和王志敏搭话,大方地作自我介绍,并请他抽空到家里坐坐。王志敏从姑娘的眼神里也明白了几分,但他不愿意去她家,主要还是出身问题,怕给人家带来晦气。

一个多月不见王志敏的踪影,杨桂芝着急了,径直来宿舍找他。王志敏说自己的出身不好,母亲经常挨斗,他的心早就冷了,起先是想当和尚的,现在决定一辈子打光棍。杨桂芝听了噗嗤一笑:“我是富农崽子,你怕什么!”说她村也有造反派,不过闹得不厉害,她爸只被批斗过两次,她妈整天拜佛烧香,保佑全家平安。她有个姐姐,在运动前就出嫁了,家里只剩下她一个。接着,杨桂芝下了死“命令”,叫他一定到家里来。王志敏听罢松了一口气,感觉这姑娘也太大方了,快人快语,一副直肠子。就说:“那好吧。”杨桂芝临出门又甩了一句:“有个同学追我,我就看上你了,嘻嘻嘻!”

一个星期天,王志敏提着礼品来到杨桂芝家,抬头一看,三间大瓦房带一间厨房,挺气派的。显然她已对父母说了自己的情况,两位老人看王志敏一表人才,很是高兴,做了一桌好吃的饭菜。两人天南海北说了大半天话,王志敏叮嘱她不要丢下书本,学了总有好处。

过了几天,杨桂芝又陪母亲来烧香,她叫王志敏晚上来家里。王志敏如约而至,在闺房里,他们聊天说笑,一块看书。突然,杨桂芝上前抱住王志敏的头,使劲地在脸上亲了几下。他愣了一下,不知道配合她。

一个姑娘如此大胆地亲他的脸颊,王志敏是平生头一回遇到。那一瞬间,他有些惊异,也有一点男人少有的害羞,脸上即刻泛起了红晕。真的,他事先没有一点心里准备,甚至在亲过后也没有多么幸福快乐的感觉,似乎有点像柳下惠,对异性有些木然,甚或有点排斥,更别说用爱抚来回应她。其原因可能还是由于他的出身,缺少家庭应有的欢乐,长期的压抑感封闭了他的心门。但杨桂芝那火热奔放的性格,落落大方而略带夸张的举动,似乎开始在激活他的心门。

他回来躺在床上,回想与她初次相见到相识相交,之前没有去多想,不知怎么,今天不由他动了心思,觉得爱情确真是个玄妙而又难为的东西,真的像书上写的“要讲缘分”。难道不是吗,当初他能到寺院,也许是一种说不出来的引力在冥冥之中导引着他来,好像杨桂芝早就在这里等着他,如果他不来就错过,如果寺院不留他也会错过,似乎有一条看不见的红线在暗中牵系着他们相见。而杨桂芝又是那样的专情,连名字都和妹妹相仿佛,今生能遇见她,不正是自己的缘分和福分吗!他决定抽时间向她正式表白。

这段时间以来,王志敏精神好多了,好像重活了一回人。一天他们又在家里会面,还没等王志敏开口,杨桂芝笑着说:

“给我当个上门女婿怎么样?”

“叫我进你家门?”王志敏有点诧异。

“不改姓,生的娃也跟你姓,不封建吧?看把你吓的!”

“怎么都行,正好俺家没房子。”他也笑了。

“你真好!”

“嫁给我吧!”

杨桂芝高兴地连连点头,两人幸福地拥抱在一起。

王志敏回家给母亲和兄妹说了他和杨桂芝的事,全家都很高兴。母亲如释负重,连声夸道:“俺儿子也会自由恋爱了!”

接着,两家人商量了婚期。杨桂芝家知道亲家有难处,主要费用他们全包了。王婶把自己住的房子腾出来做新房用,她搬到厨房里。数月后办了婚事,杨桂芝家也布置好了一间房子,叫女儿女婿平时居住。

然而,王瑞芝的日子就不那么顺当了。结婚一年多,孙黑虎看她的肚子一直是平平的,仍是一副大姑娘的模样,便气不打一处来,对她喝道:"你这个不争气的东西,想叫我孙家绝后咋的?"说罢就是一顿暴打,王瑞芝说:“你打吧,我不会生娃,打死算了!”打这以后,孙黑虎稍不顺心就找茬打她,三天一小打,五天一大打,身上常带着伤痕。王瑞芝的心是彻底死了,她想,吃药太麻烦,万一漏吃一次就坏了。一不做二不休,几天后,她借故赶集买菜,到镇医院叫老同学帮她上了避孕环。

又过了一年多,都到冬天了,王瑞芝的肚子依然是扁平状。孙黑虎这回真的着急了,他去问王会计,老王说:"不定是你们谁生理有点问题吧,还是去大医院检查一下。"孙黑虎说:"我身体壮壮的,先给瑞芝检查检查。"老王说:"你不要着急,就是有点毛病,现在也能治好。"第二天,孙黑虎说去县医院检查一下,王瑞芝知道事情迟早要暴露,她早有思想准备,是到摊牌的时候了。她神情坦然地说:

"不用去医院检查,我上环了!"

"为啥?"孙黑虎听了大吃一惊。

"你没有人性,为啥殴打我妈,拆散我跟小华,我就是叫你断子绝孙!"

"好啊,这几年你把我当猴耍了,别怪我不客气!"

孙黑虎怒冲冲地把王瑞芝拽到厨房里,把她的棉衣扒下来,双手一绑吊起来,挥拳就打,拿起棍棒打。王瑞芝不断地叫喊:"畜牲、畜牲,你要冻死我!"他老父亲一看要出事,赶忙出去让人去叫王家人。不巧王婶去杨桂芝家商量婚事,没有在家,等到王志杰跑来时,看妹妹冻得瑟瑟发抖,只剩下一口气,他急忙解绳子放下来,把扔在地上的棉衣给穿上,他去屋里寻人,孙黑虎已不见了踪影。

这时天已大黑,他把妹妹背到村医疗室,村医李叔检查后说:"一条腿和肋骨有多处骨折,多处软组织挫伤瘀血,人已经昏迷。"李叔马上给消毒包扎,插上吊瓶,说先把命保住,最迟明天早上送县医院,不抓紧治疗可能会落下残疾。王志杰很聪明,他多了一个心眼,让李叔一会儿抽空把伤情详细写在病历上,旧伤也要注明,说他以后有用处。

待李叔处理完伤处打上吊针后,王瑞芝慢慢苏醒过来,她刚才影影乎乎听到李叔说的话,看自己满身都是纱布,一只腿抬不起来,眼里充满着愤恨。王志杰更是怒不可遏,说:"好妹妹,咱明天去县医院看,我去找这个王八蛋!"

王瑞芝早已心灰意冷,想着孙黑虎平日的残暴,想着母亲和自己所受的折磨,想着自己不幸的婚姻,想着他糟蹋自己的身体受尽了屈辱,想着他家成份好要提出离婚也难批准……她还想,住院看病得花不少钱,可家里那有钱啊,黑虎一个穷光蛋出钱根本是妄想。她说啥也不想让家里作难,她实在想解脱,她似乎已暗暗拿定了一个吓人的主意:与其落下残疾,与其活着跟他受罪,还不如……

打完吊针,王瑞芝精神稍好了一些,她给李叔说要回自己娘家,李叔劝她等等哥哥,她说只有几步路自己能走。她向李叔要了一根棍子,当拐杖拄着,一瘸一瘸地走出门,不知啥时候天上飘起了雪花,一阵阵寒风迎面袭来。

王瑞芝不禁打了个寒颤,冒着大雪艰难地移着步子。谁也料想不到,她没有朝娘家走,而是慢慢地向村口的水库走去……她走到水库边,看着漆黑的水面已结了薄薄的一层冰,不由失声痛哭:"妈,我浑身疼得很,呜一一呜呜!我实在受不了了!" 她的眼泪怎么也擦不干,一个劲地流着,"妈妈,女儿不孝,不能侍候你了,爸爸,女儿寻你来了!"说完,一头扑向水里……

王志杰离开医务室去黑虎家,还是没见人,他想到孙黑虎时常和根娃钻在一起,便来到根娃家门口,听两人在屋里说话,他一脚踢开门,多年压在心里的怒火爆发了,上去就搧了孙黑虎几个大耳光,喊道:

"你就不是人,怎么对她这样下毒手,人都叫你打残了!"

"哥,她偷着戴环,不想给我生娃。"孙黑虎自知理亏,没有还手。

"快把钱拿出来看病 !"

"我没有钱!"

"你必须负责到底!"

孙黑虎最后说他向大队出纳先借些钱。王志杰叫他马上就去。他拉着孙黑虎的领口向出纳家走去,出纳刘叔说:"账上只有不到一千块,按规定最多只能借二百,明天取出来先看病,要是不够叫黑虎再想办法。"

王志杰落实好看病钱赶到医疗室,进门一看不见妹妹,李叔说:"瑞芝打完吊针就回你家去了,叫她等你她不肯。"王志杰回屋一看,妹妹没有在家里,秀珠正哄着孩子睡觉,也说没见她回来。王志杰顿时慌了,赶忙和秀珠出去找人。他知道妹妹绝对不会再去黑虎家,就和秀珠满街道喊叫瑞芝,乡亲们闻声出来方知道瑞芝失踪了,大家马上分头去找,几乎半个村子的人都出来帮忙寻人。

到了后半夜时,大家终于在水库边发现了一条木棍和一只鞋子,王志杰上前一看是妹妹的,顿时大惊失色,一种不详的预感直击心窝,他说着就要跳下去捞人,被大家强行拉住,队长说:"你千万要冷静,天寒地冻的,下去没目标地乱摸,弄不好连你的命也得搭上。"水库里往常有一条小木船正好能用上,于是,王志杰和三个年轻人站在船上,用竹竿探寻了大半夜,终于触摸到了王瑞芝,王志杰纵身跳下水把妹妹托了上来,在船上抱着她放声大哭。邻居拉来了架子车,大伙儿把瑞芝拉回家。秀珠给她换了衣服,盖上被子,乡亲们看了心里都很难受。

这时天已大亮,雪渐渐地停了。王婶回到村里,看见自家口围了好多人,她急忙上前问出了啥事,李芳兰悲痛地说瑞芝昨晚跳水库,人已不行了,她把王婶搀进屋里。王婶看女儿闭着眼睛,脸上嘴角都是伤痕,只听她突然大叫一声"我的女儿!"便昏死过去。王志杰和乡亲们赶紧送到医疗室急救。

真是祸不单行,王婶疯了!

在医疗室抢救了大半天,王婶苏醒过来。只见她一阵哭一阵笑,嘴里嘟嘟囔囔:瑞芝……快回来……吃饭了没有……妈给你……做饭!李叔说:"看样子是精神分裂,很麻烦的。"

王志杰赶紧打发人把弟弟叫回来,乡亲们都赶来帮忙。王志敏走时向寺院借了一笔钱,乡亲们这家一块,那家两块凑了些钱,把王瑞芝的后事处理完毕。

几天前,秀珠在给王瑞芝寻找换的衣服时,突然在她的衣兜里发现了一封遗书,日期是在半年以前,上面这样写:

我不幸生在这个被社会抛弃的家庭,狗崽子的身份使我们兄妹终日以泪洗面。我至死都不明白,我母亲是那样的善良,诚心待人,辛勤劳动,勤俭持家,怎么就成了阶级敌人,遭受非人的折磨,让她痛不欲生!

我们从小听党的话,热爱祖国,努力学习。我们没有做错过任何事情,只盼望有一天社会能正常对待我们。

我们兄妹的婚姻是多么的悲惨。我一结婚就掉进魔窟之中,他三天两头拳脚相加,打得我遍体鳞伤,受尽了屈辱。我的心如死灰,不再对世上有任何留恋,我只可怜我的家人,纠心不下我可怜的母亲。

我诅咒坏人,让他们得到报应!

妈妈,原谅女儿吧,哥哥,望你们都好好的。

我要走了!

瑞芝绝笔

哥俩看了,相视无语,不尽悲伤。原来,可怜的妹妹早就想了断今生。

王婶的病实在让家人纠心。没有钱住院,只能在精神病院看门诊,开点药回家吃。她的病情时好时坏,一阵清楚一阵糊涂,不知饥饱,不知冷暖,不知脏净,大冷的天,常常把棉衣脱掉。在清醒时就不停地念叨着女儿,老想往水库跑,让人很是担心。王志杰要上工,秀珠既要做饭看孩子,又要招呼婆婆。为防止她晚上跑出去出事,秀珠早早就把门反锁上。几个月来,造反派也不对王婶游街批斗了。王志敏也常常抽空回家看望母亲,走时留下自己省吃俭用攒的一点零钱。

一年过后,由于治疗跟不上,王婶的病依然没有明显起色,身体也一天不如一天,路都走不稳。不知是家人日久放松了警惕还是什么原因,一天晚上,秀珠因生病迷迷糊糊地竟忘记了锁门,都睡着了。又值隆冬,天下着大雪,王婶摸黑走出了屋门,嘴里念叨着“瑞芝……女儿……回来……回来!”战战兢兢地朝水库走去……

常秀珠一觉醒来,天已蒙蒙亮,她下意识地去看婆婆,发现门敞开着,不见了人影。她大声叫喊:“志杰,不好了,妈不见了!”两人急忙跑出去寻找。终于,他们在通往水库的路上找到了妈妈。

王婶倒在了雪地里,身上落了厚厚一层雪,身子已经冻硬了。她还没有走到水库跟前,大约只剩下几十米就倒下了,一只胳膊向前伸着,伸着,似乎在呼唤自己的女儿……

后话:

不久,四人帮倒台了,经过拨乱反正,国家各项工作逐步走向正轨。尤其是,彻底取消了出身成份,“黑五类”及其子女在政治上和人格上真正获得了平等。在清查运动中的问题时,王志杰兄弟向工作组举报了孙黑虎等人,群众纷纷在王瑞芝的遗书和诊断证明上按下手印。案件被移送到县检察院起诉,最后,县法院以流氓罪、故意伤害妻子,导致其死亡、非法拘禁他人、组织打砸抢和破坏文物以及盗窃等罪,判处孙黑虎有期徒刑十年,判处刘根娃有期徒刑二年。

王志杰兄弟多年来一直没有丢下书本,坚持学习。全国恢复高考后,他们抓紧复习,积极准备应考。结果,王志杰考上北京大学,王志敏被西安交大录取,弟兄俩迈上人生一个重要的里程碑。还有一件大喜事,由于王志敏时常督促杨桂芝学习,并鼓励她参加高考,结果被西安冶金建筑学院录取。

兄弟二人带着家人来到母亲和妹妹的墓前,献上花圈和供品,报告他们获得了一个新的人生,报告三人考上大学的喜讯,同时告诉坏人受到国法制裁的消息。若母亲和妹妹泉下有知,一定会感到高兴和欣慰的。

作者简介:

刘民安:西安市长安区人,毕业于解放军西安政治学院,陕西日报高级编辑,作家,军旅诗人,陕西省作家协会会员。历任陕西省新闻研究所所长兼《新闻知识》主编等职。出版有评论集、论文集、小说散文集、诗词集等七部著作)