作者:于聚义

我们自驾“环游塔里木”的第五站启程了。

公元2024年8月17号一大早,我们从阿拉尔市出发,导航上显示穿越沙漠公路去和田市,全程需要458公里才能到达,这意味着我们要从北到南,穿越“死亡之海”的塔克拉玛干大沙漠。这多么有刺激,多么有期盼呀!对于第一次穿越的我们来说。

同行的夫人心里一直有些忐忑,担心这次穿越“死亡之海”能不能安全地冲过去。可看到离开阿拉尔进入沙漠公路时的天高云淡,柏油路像新铺就的新路一样宽阔平坦,路上过往的车辆又非常稀少,她心情大好。我说我们很幸运,穿越塔克拉玛干沙漠遇到这么好的天气,可以好好看看这世界第二大沙漠的真面目,领略一下其广袤无垠,雄浑与壮丽。

车速100码平稳地向前飞驰,高适座椅让人感受到速度与舒适并存的一种愉悦,尽享路途的惬意时光。当我们正在感慨时,忽然,一股沙尘从西边扬起,刹那间笼罩了眼前的大漠,黄灰色蒙蒙一片,视线立即模糊起来,视距不到百米,沙色、土色混为一体,真是荒漠一色啊!

我放慢了车速,伴随着沙尘暴一直缓缓前行。不一会儿,天气转好,视线好多了。当我们行走到200公里左右时,隐约似有一群骆驼屹立在右前方的沙丘上,近前一看,原来是一群骆驼的雕塑。再往前行,几只羚羊雕塑昂首在一片细沙与胡杨林中,给浩瀚的大漠增添了生命与活力。还算不错,伴随着沙尘暴我们安全进入了和田市。

40年前,我到过无数次和田,拍摄了不少电视作品,还很少遇到沙尘暴将和田市几乎淹没在一片黄色沙尘之中。夫人看不到天朗气清的帕米尔高原冲击带边缘和田市的真面目,遗憾地不停感叹。

入住酒店后,我第一时间给夫人的学生任洁女士打电话,询问明天想去克里雅河的路好不好走。为了说明诚意,还告诉她我40年前乘拖拉机,三天后换骑骆驼又走了四天才到达沙漠腹地的克里雅河,在河两岸拍摄了克里雅人的生存状态,片名叫《沙漠深处的‘克里雅人’》,国家民委和国家宗教局都作为珍贵资料而收藏。这次来和田就是奔克里雅河来的。任洁女士听后说,立即回答说:“没问题!我联系我们广播电视文化旅游局负责这一块的同志,然后告诉你。”

第二天一大早,于田县广播电视文化旅游局的塔里甫经理与我通电话,他简单介绍了克里雅河的现状,并问道:“您开了一辆什么型号的车?”我回答:“我开的是一辆六缸牛头越野车。”他说:“那就没问题。我给你们安排一位导游,他在90公里新村等你们。从新村开始要跑260公里,没有路都是沙漠,你们要有思想准备。你一会儿把车号发给我。但有个条件是你们得管导游的食宿问题。到了目的地,必须在那里住一晚上,都是民宿,一个人150块钱。”我回答:“这些都不是问题。您塔里甫经理安排的这么周到,咱们友情后补,谢谢!”一切安排都妥妥的了。

我们吃过早饭,我准备给车加满油后直接向于田县出发。这时,夫人说:“沙漠没有路,咱们借人家的车,沙漠不好走,进去了出不来咋办?再说了,把人家的车弄坏了不好交代呀!”她坚持不让进沙漠里的克里雅河,弄得我们只好放弃了。在返回路上,我一直耿耿于怀。之所以放不下是因为1984年,我在南疆跑了一年,除了拍摄国家石油地质矿产部西北石油局在塔克拉玛干勘探石油以外,遇到什么就拍什么,才有幸了解到克里雅人的传说,但是没有人进去过,这给我一种神秘感。1985年,我与新华社新疆分社、中央广播电台驻新疆记者站以及新疆日报的记者老武、老兰、老马等人,从于田县出发,坐着拖拉机又换骆驼,走了大约300公里后进入克里雅河,见到了近乎原始部落的“野人”、“遗民”的神秘而不足千人的克里雅人。

克里雅人分布在于田县向北的沙漠腹地里,居住在克里雅河下游尾闾上的塔克拉玛干沙漠腹地一条沙漠河流的绿洲地带,是克里雅河尾部发育出来的绿色三角洲,在茫茫大漠里,这是最后一族固守大漠的牧民。

克里雅河,在维吾尔语中是“漂移不定”的意思。它源于昆仑山雪域高原的雪水融化,从昆仑山北麓渗入戈壁后,在地下自南向北流淌,当到了沙漠腹地时,雪水竭尽最后之力,在河流尾闾孕育出小小的克里雅河绿洲来。

对于发现克里雅人的来源,我和夫人有幸在乌鲁木齐参加了新疆师大吴华峰教授的《丝绸之路研究的先行者》讲座,他一番话让我听了非常震撼。“黄文弼先生是新疆考古第一人,许多发现应该说与黄老先生分不开的。”我认真看了“万里向西行”展览后,也有了同样的看法。对克里雅人的发现,有一种说法是:“相传400年前,于田绿洲古老农区的木尕拉、喀鲁克一带的农民寻找草场,顺克里雅河北去,发现这里水草丰茂。他们先后在克里雅河两支流域落户。西支因河流两岸流程远,面积大,有15户牧民生存在这里。东支因河流流程短,流域面积小,仅有8户牧民居住。由于岁月的推移,历史的发展,逐步形成了“代盖”(意为河东的意思)和“盖尔普”(意为河西的意思)为名的代代以放牧为生的两大家族。”另一说法是克里雅人是2000年前的古楼兰人的一支。1896年1月,瑞典探险家斯文·赫定沿塔里木盆地的克里雅河追寻到沙漠的尽头。他想知道,那最后的几滴水挣扎到哪里为止……他沿着古木参天的河岸向塔克拉玛干深处走去,突然发现,这里不仅有成群的野骆驼在奔跑,而且也是大批野猪的乐园,更出乎他意料之外的是,竟有一个牧民群落在这里生息着。黄文弼先生是考古队中方队员,他以后多次深入塔克拉玛干沙漠腹地,详细考察了克里雅河流域的环境与族群的生存状态。

近百年来,历史并未因斯文·赫定的记述,也没有因黄文弼先生几次穿越而在这里喧嚣起来。他们始终离群索居,被人们称作沙漠里的“原始部落”。

还有一种说法是,伊斯兰教越过帕米尔进入中国,信仰佛教的维吾尔族人大部分接受了伊斯兰教,还有一些人坚持自己信奉佛教的传统。这样以来,由于信仰不同而有了冲突,少部分信奉佛教的信众被打得无处可躲,无奈之下向沙漠深处逃生。克里雅人就是这其中一支佛教信众。当然,这个传说至今都没有个定论。这也是我当年电视片里留下的悬念之一。

半个世纪后的1959年,人民政府派人找到这群隔绝的维吾尔人,并为他们建立了达里雅布依村。不幸的是,“文革”中,他们再次从人们的视野中消失。我们就是在八十年代,在政府有关部门帮助下,我们这些记者第一次深入沙漠腹地,比较仔细地探秘了克里雅人的日常起居。

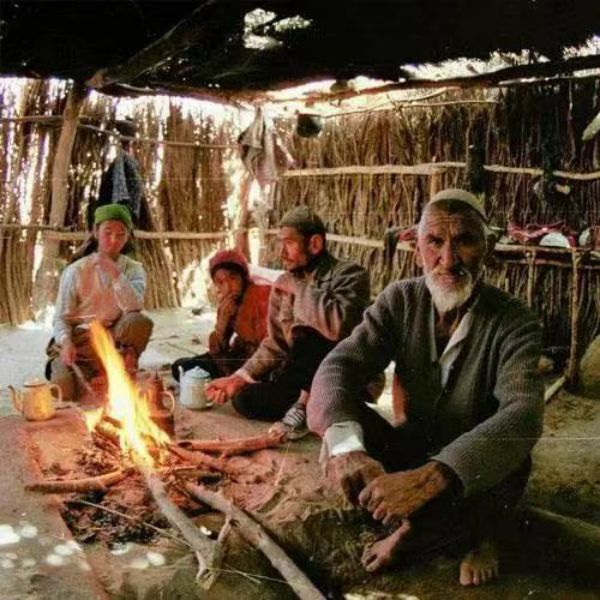

那时没有现代化交通工具,我们只好骑驼摇摇摆摆的蜗行,一路上看不到一丝人烟,沿途只是一种恍若时空停滞的感觉,沙雾在连绵起伏的沙丘上跳跃,清澈蜿蜒的克里雅河向沙漠延伸,如火的红柳、流金的胡杨、起舞的芦苇、缤纷的灌木以及河床上散漫的羊群。到达“河岸边”的克里雅,克里雅人像打量外星人般地盯着我们,我们也充满了稀罕地拍摄他们的日常起居与生活,跟拍他们牧羊,制作工具,拼火烧饭……克里雅人的居家简陋却整洁,墙是用胡杨树枝围成,屋顶覆着一层苇草,四处都透着光亮。克里雅人以游牧为主,没有发现他们种植粮食,更看不到种植的蔬菜。

克里雅人的饮水是取河里的水,河水带着甜味。

我们的向导、于田县政府的库尔班·塔里木克,对克里雅人提出搬出克里雅河边的“达里雅布依”,希望他们迁到自然条件较好的地方去定居,但克里雅人和他们的羊群都不赞成。克里雅人说过,“这里的牲畜夏秋以胡杨嫩枝为食,冬春啃干芦苇,不习惯吃杂草,如果把它们带到外面水草丰盛的地方,反而难以存活。”自从我们回来以后,听说政府和驻南疆部队赠送给他们大汽车,有了交通工具,他们到于田县城去赶集,卖掉柴禾和羊皮,换回珍贵的茶叶和盐巴。克里雅人说他们属于“达里雅布依”,属于自然。蓝天下,他们喜欢自由自在而与世无争,过惯封闭落后的生活。这里的土地的贫瘠程度决定了这里户与户的距离,相距最近的人家也要隔上几公里,因为草木稀少,勉强支持载畜量。羊群是克里雅人赖以为生的唯一食物。

克里雅人是维吾尔族的一支,其文化属性既有维吾尔文化的共性,又有属于克里雅人的独特的地域文化属性。他们的外表相貌与维吾尔族没有区别,语言虽然稍微有些差异,但许多发音都非常相近。在我们与克里雅人相处的五天时间里,发现他们做礼拜与其他维吾尔族不一样,他们是信奉佛教的,就连库尔班·塔里木克都惊讶道:“克里雅人,与外界不一样。”我们还对克里雅人的习俗变迁,如割礼、穿耳礼、讬居、婚礼、葬礼等进行了拍摄。在后期编辑合成时,解说词作了比较翔实的解释,出发点是尊重克里雅人的文化习俗,尽量做到客观、公正,又全面反映这一支维吾尔族的全貌。

回忆40年前的电视采访与拍摄,眼前那一幕幕场景闪现着克里雅河缓缓流淌的岁月旋侓,有那萧瑟冷清的环境,有那凋敝凄凉的景象,还有那稀疏而简陋的蜗居栖息地和那衣衫褴褛的大人小孩。那么,如今他们都怎么样了?

虽然不能前往,不能实际目睹,可有幸看到了余敏洪先生在克里雅河现场录制的视频,稍微安慰了我的一点缺憾。但对他的视频与解说中的有些内容,我不敢苟同,因为他们一行只是旅行而不是采访,更没有像记者那样深入采访,只能说他们看到的只是表象,或者说重一点是皮毛。但是,有一点我特钦佩的是,听到俞敏洪先生视频里说他给达里雅布依乡中心小学捐了10万元,这么有钱的人慷慨解囊,也是一种善举吧!

克里雅河,我依然牵挂着你源源不断的流动,依然牵挂着克里雅人的兴衰!我衷心祝愿克里雅人依然傲立于塔克拉玛干腹地,健康、幸福地守护着属于自己的家园!

作者:于聚义,作家,正高级职称。出版长篇小说《建商》《淘金者》(获新西兰文学奖)《樱桃熟了》《和布克河》(获中国北方第26届优秀文艺图书奖一等奖);电影电视剧剧本《偷渡客》《龙须面》《宝贝露西艾格》;散文集《龙吟乡情》;中短篇小说集《帆影》等。

↓下一篇:最后一篇